マイクロスコープは立体視が苦手なのでレジン充填で苦労します。充填の過不足が見づらいのです。視軸と光軸が重なっていて影ができないからではないかと外部のライトから角度を付けて照らしてみましたがあまり変わりませんでした。そもそもこんな角度から照らせないですしね。立体視できないということを頭に入れておいて注意するしかなさそうです。

動画の後半はその確認の充填ですので大雑把です。充填不足です。

福島県いわき市にある自由診療専門の歯科医院です。TEL 0246-36-5960

マイクロスコープは立体視が苦手なのでレジン充填で苦労します。充填の過不足が見づらいのです。視軸と光軸が重なっていて影ができないからではないかと外部のライトから角度を付けて照らしてみましたがあまり変わりませんでした。そもそもこんな角度から照らせないですしね。立体視できないということを頭に入れておいて注意するしかなさそうです。

動画の後半はその確認の充填ですので大雑把です。充填不足です。

この症例です。

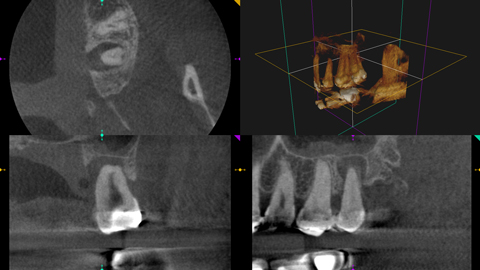

やっとひと段落です。再発したサイナストラクトは消えて不快症状も消失です。結局1年以上かかってしまいました。ずっと通院して頂いたわけではありません。最初の治療で数回。その後は経過観察で外科が1回です。何度か書いていますが何ヶ月もずっと治療し続けるような根管治療は間違っています。基本的には時間は問題を解決しません。

レントゲンでもずいぶん骨ができているように見えます。外科まで含んだ根管治療の治療費はトータルで20万円程度です。

なお、木田歯科医院は4月から自由診療専門医院となります。保険での治療は行いません。

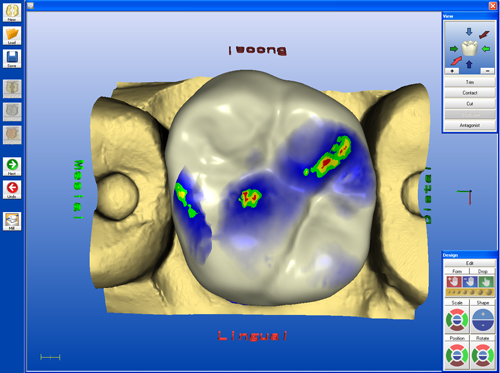

猫も杓子もCAD/CAMな昨今ですが光学スキャンといってカメラで歯を撮影してそのデータからクラウンなどを削り出す直接法という方法は当院では行っていません。機械が古いからなのかもしれませんが満足な結果が得られる確率が高くないからです。

ではどうやっているかというと通常の印象をとって、模型を作ってそれをスキャンするという方法を採っています。これを間接法といいます。

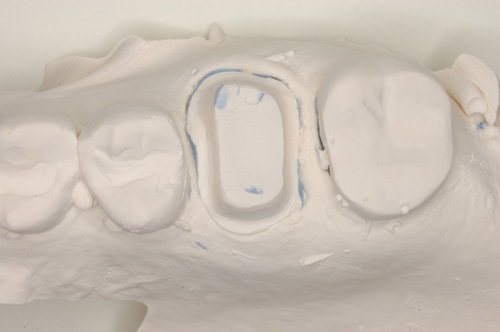

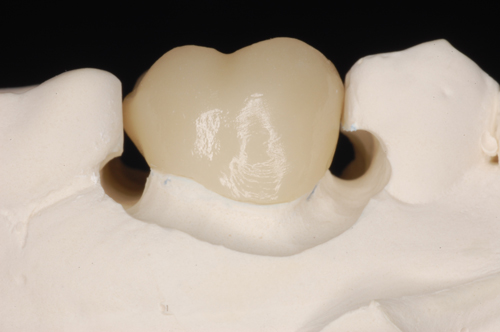

これがスキャン用の特殊な石膏で作った模型です。この石膏が非常に使いづらいのですが私の知る限りこれしかないので仕方なく使っています。石膏を練るときはバキュームミキサーという機械が必須です。減圧しながら練ることによって気泡のない模型を作ることが可能になります。

深い歯肉縁下の形成が必要な場合や、咬合がシビアなケースにはセレックは向いていません。印象の範囲はこの程度で印象材も寒天+アルジネートです。この組み合わせでしっかり印象できるようなケースがセレックの適応です。

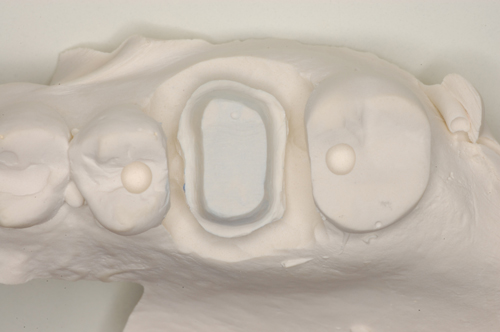

上の模型をこのように調整します。トリミングといいます。両隣の歯に穴を掘ってあります。

咬み合わせを記録したものを模型に乗せて更にスキャンします。

最初のスキャンとこのスキャンを重ね合わせる作業をセレックのソフトウエアが行うのですが、セレックの画像認識を助けるためのマーキングポイントという訳です。理論的にははまん丸ではない方が良いのですがその所為で失敗するということはほぼありません。エッジは立たせておきます。

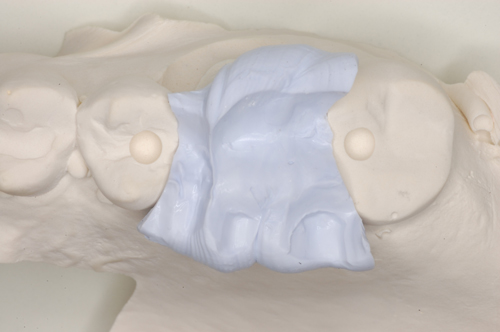

削り出したセラミックにグレーズという処理を行って模型に戻したところ。適合検査はブルーシリコーンで行います。横から見ると隣接面のトリミングがよく見えます。

咬合調整は実際に歯に接着してから行います。これだけは事前にチェックする方法がありません。中心咬合位は殆ど問題は出ませんが、側方運動時の干渉には注意する必要があります。

このブログは道具自慢的な要素があることは認めつつも(汗)、道具は使いこなしてこそのもので、それは購入して使い込んで工夫していくしかありません。セレック3に関してはほぼやり尽くした感があるのでもう操作で迷うことはほぼありません。現行の機種は使ったことがないので詳細は分かりませんが操作性は格段に良くなり、より広範囲な補綴にも対応できるようです。ただ最終的にできあがったもの(ただしセレック3ではブリッジや連続冠は作れません)が飛躍的に良くなっているのかについては疑問です。デジタルカメラはどんどん新しくなりました。誰にでも良い写真が簡単に撮れるようになったのは確かですが(それはそれでとても重要)、上手に撮影された写真を見比べてみて大きな違いは私には分かりません。トンチンカンな比較かもしれませんが……。

親しい友人が最新式のセレックを導入したので、機会を作って実験してみようかと思っています。結果に大きな差があったら全てを撤回して土下座します(大汗)。

なお、木田歯科医院は4月から自由診療専門医院となります。保険での治療は行いません。