歯科医師向けの記事です。一般の方はスルーしてください。

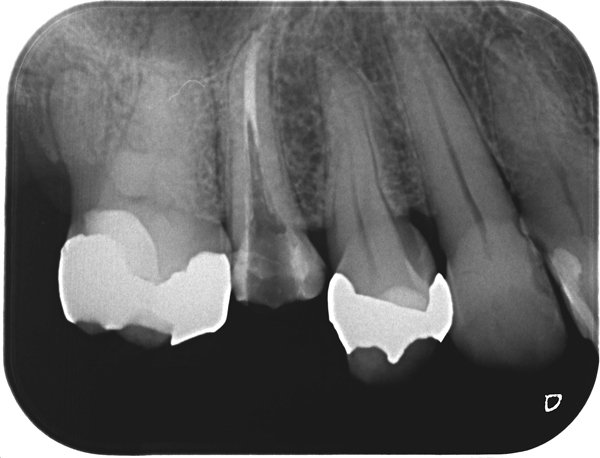

今までの標準的なクラウンの形成は、削った所と削っていないところの境界線(マージン)をいかに明確に綺麗に表現できるか。そしてそれをいかに正確に印象し模型に再現するか。それがとても重要なことでした。下の写真はその模型です。

一方、下の動画はバーティカルプレパレーションの模型での練習です。模型にはシリコンで歯肉を再現したパーツが付いているのですが練習なのでそれは外してあります。上の写真とは真逆に削った所と削っていないところの境界線を消すようにバーを動かしています。歯肉がないのでマイクロスコープ下でも明視化できていますが、実際の臨床ではマイクロスコープはほぼ無力です。歯肉がじゃまして見えないのです。さらにジンジタージュという歯肉を削るような事も同時に行うので当然出血して、血液がさらに細部を見えなくします。

デジタルデンティストリーやマイクロスコピックデンティストリーは革新的ではありますが、所詮手段です。しかしこれは革命的とまでは言いませんが、従来の形成や技工の考え方をリセットしなければなりません。何十年もの間、手にしみこんだ方法をリセットするには理論を頭で理解するしかありません。

なお、これはB.O.P.T.ではありません。B.O.P.T.はプレパレーションテクニックではありません。B.O.P.T.について本格的に学びたい方はB.O.P.T.Japanの公式サイトを見てください。