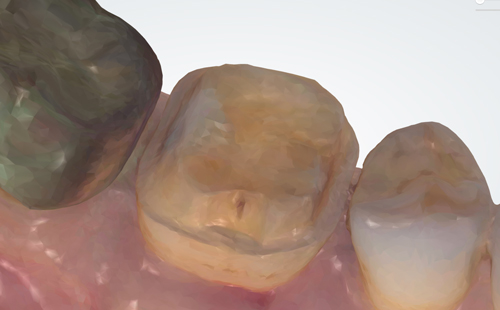

接着技術が進歩したので機械的な維持に頼らない補綴も可能になってきたようです。ようですというのは経験が無いからです。テーブルトップクラウンなどと言われます。

何度も書いているようにデジタルスキャンでは歯肉の下の印象は殆ど不可能です。逆に言えば丸見えの歯肉の上のスキャンは大の得意です。

セラミックだろうが金だろうがレジンだろうが同じ

むし歯を残して被せればどんな材料で治しても同じ結果になってしまいます。ちゃんと基本通りに治療すれば、この動画のようなむし歯が内部で再発するということはありません。

根管治療はしないでコアを交換

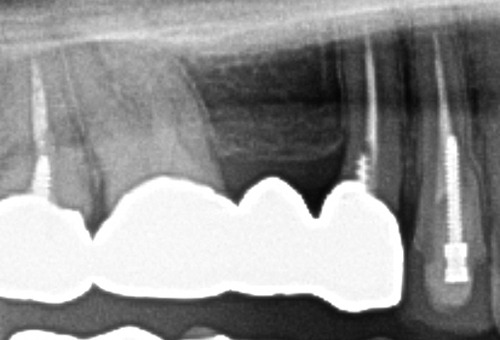

全く痛みなどはないのですが隙間が気になるし見た目も気になるとのことでブリッジをやり替えることになりました。

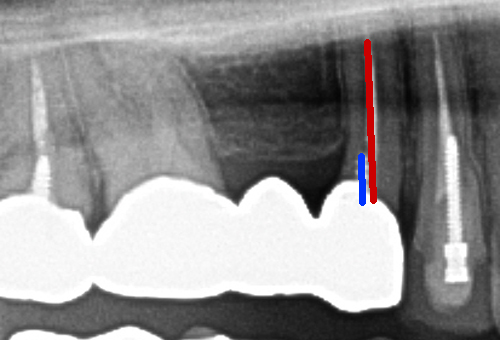

病変も無く根管治療の必要はないのですが、コアはやり直しが必要でした。スクリューピンの長さは大したことは無いので除去は問題ないと思われましたが、方向が根管からズレているのが気になります。

慎重にスクリューピンを除去すると、やっぱり間違った方向に削られていて、しかし根に穴を開ける所までは行っていなかったのでホッと胸をなで下ろしたのでした。穴が開いてしまった状態をパーフォレーションといいます。

そういう目で見るとなんだか隣も怪しい方向です。歯は削ったら元には戻らないのですからもっと怖がって削る方が良いと思うのです。