デジタルスキャンに関してずいぶん前にはこんなことを考えていました。

最近は80%くらいはデジタルスキャンのみでカバーできるようになっています。それがその歯にとって初めての修復処置であれば、ほぼアナログ印象なしでいけると思います。ただクラウンの被せ直しのように既に削られていた歯の場合はそうはいかないことが多くなります。すべての歯科治療に於いて再治療は初めての治療の何倍も難しくなります。難しくなれば当然成功率も低くなります。最も効率的なのは一回目の治療に最善を尽くすことです。

不適合なセラミッククラウンのやり直しのケース。歯肉の中深く削ってあって歯肉には強い炎症があり腫れていました。なんとか歯肉をコントロールしましたがデジタルスキャンは最初から諦めて、ダブルコードを挿入して塩化アルミニウムペーストも使ってシリコン印象をしました。

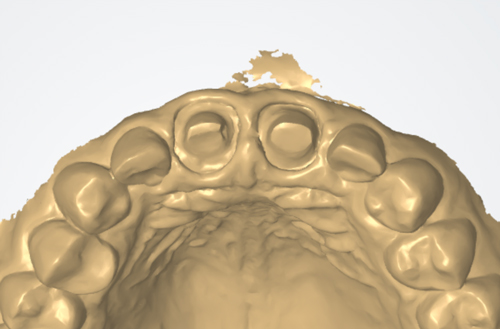

その後スキャンしたのが下の画像です。

思ったより撮れてました(採れてたと書くべきなのかな?)。その気でやればデジタルだけで行けたかも知れません。数年前とは違ってやれるものなら全てデジタルでやりたいと今は思うようになりました。少数歯の修復ならアナログに勝ると実感しているからです。

下の写真はセット直後。左右の歯肉ラインが不揃いですが、気にするというご希望はありません。セメントアウト直後なので少し出血しています。モノリシックジルコニアですが細かいディティールもかなり表現できるようになってきています。全ては歯科技工士の技術で私が何かやってるわけではありません。私は正確な型取りと情報を技工所に伝えているだけです。

正面からだとストロボの影響で見えづらいので側方からの画像を露出を変えて載せておきます。マメロンも行けそう。