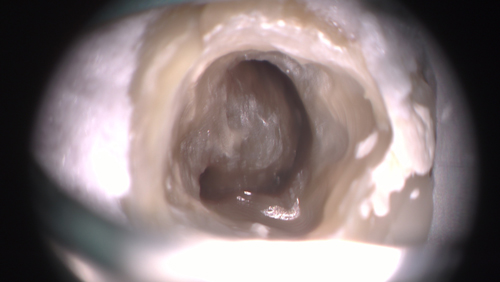

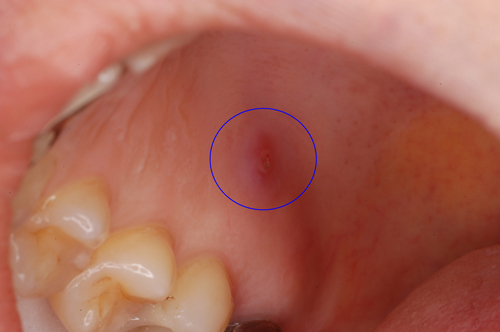

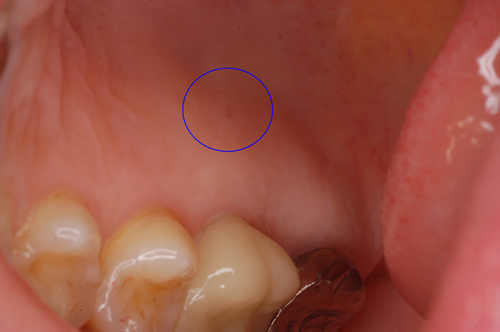

これは口内炎ではありません。歯の根にばい菌が入って骨の中に膿がたまってそれが歯茎を破って流れ出しているのです。以前はフィステルと言いましたが現在はサイナストラクトと言います。強い痛みなどの症状は無いことが殆どです。自然に治るということはありませんが、膨らんだりしぼんだりということはあります。通常は1〜2回の感染根管治療で消失します。

サイナストラクトの存在や病変の大きさによってその歯が保存不能という診断は下りません。実際の現場では特に歯内療法に於いては、抜歯の基準は歯科医師の能力によって決まります。抜歯の基準がそれを治療する歯科医師(当然私も含めて)の技術レベルを超えることはないのです。