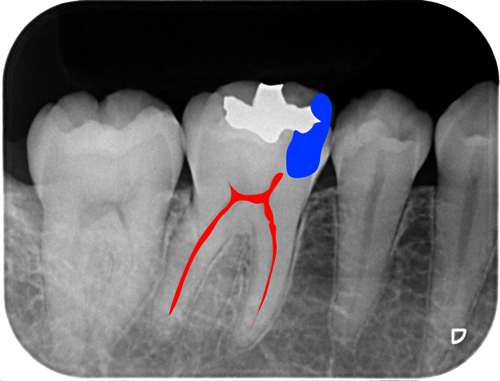

痛みなどの症状が殆ど無い深いむし歯です。

赤い部分が神経、青い部分がむし歯です。むし歯と神経が近接しています。

下顎の第一大臼歯なのですが、うっすらとRadix Entomolaris(下顎第一大臼歯遠心舌側根)も写っています。この根管の治療の難易度は高いのです。

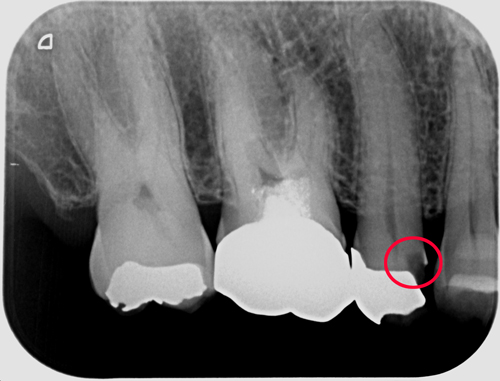

以上の状況を説明し、むし歯を取り切って神経が露出しなければいちばん良いけれども、もし出てしまったら部分的に神経を残す方法で治療しましょうと提案し同意があったのでその方向で治療を始めました。

あっけなく神経が露出し、むし歯の大きさと歯髄腔のボリュームの無さから生活歯髄療法の中で最も成功率が高い全部断髄を選択しました。