根管拡大は大きい方が根管内の細菌数減少に効果があるという研究が、Journal of Endodonticsに最近掲載されました。全文を読んでいるわけではありません。アブストラクトをネットで読んでいます。

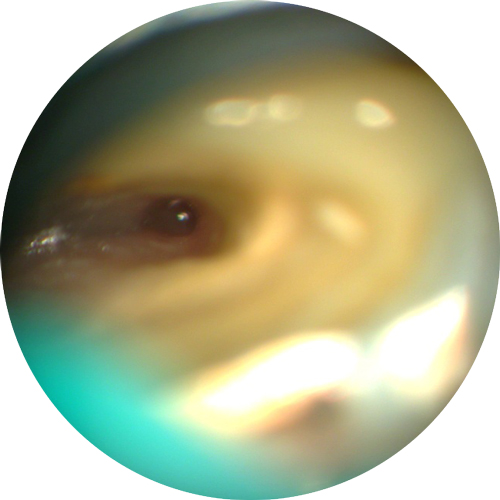

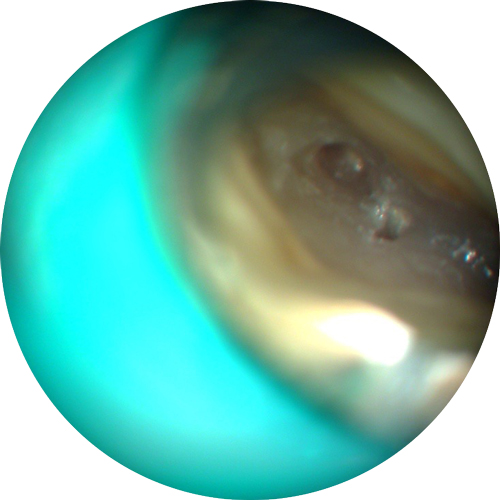

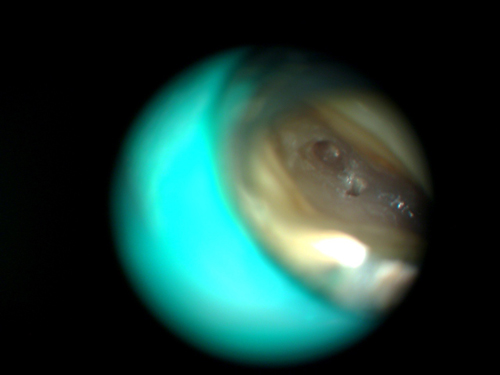

写真は根尖病変の急性化で強い疼痛が出たケースです。この症例では拡大はステンレス手用ファイルの30番までです。約3年経過で不快症状もなく、病変もほぼ治癒しているように見えます。そもそもの根管が細かったので(08のファイルでネゴシエーション)30番で充分と思ったのですが、Journal of Endodonticsに依ればもうすこし拡大しないと洗浄効果が出ないようです。簡単に書けば、そもそもの太さが針のように細かったので、素麺程度に太くすれば綺麗になるだろうと思ったけど、そうでもないらしいということです。

歯科医師になりたての頃に選んだエンドの教科書は、とにかく大きく拡大することを推奨していたので、80番まで拡大して垂直加圧で根管充填していました。でも今の方が遥かに治療成績が良いです。見栄えのする根管充填後のレントゲン写真と治療成績はそれほど相関性は高くないということです。

抜髄では細菌を根管内に入れないこと。感染根管では根管内の細菌数を可能な限り減らすこと。これだけです。

初診時

根充後

2年後

3年後