レジンの接着には歯の表面に汚れが付着していないことが重要です。アルミナサンドブラストは短時間で効率的に歯面を清掃することができます。

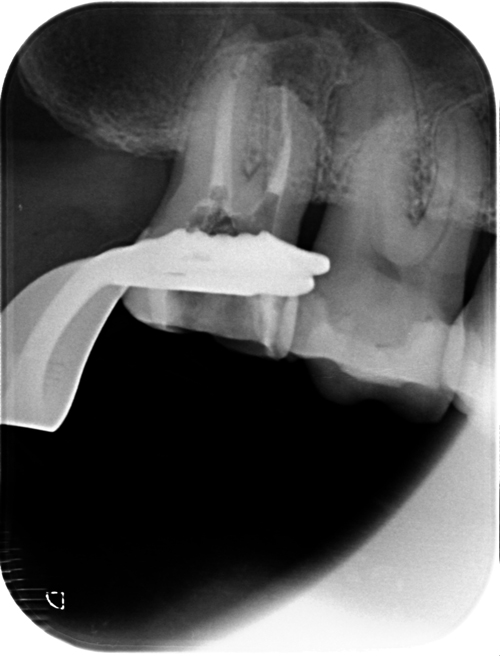

MTAで根管充填

前回の続きです。

超音波チップ、エンドアクティベーター、XPエンドフィニッシャーでしつこく根管洗浄をしてプロルートMTAで根管充填しました。トータルの実質治療時間は240分程度かと思います。むし歯になっていた部分以外の歯はほとんど削っていません。

今回の動画もノーカット早送りです。

ガッタパーチャの除去は簡単でした。

前回の続きです。ガッタパーチャの除去はあっけないくらい簡単でした。通常はこれはこんなに簡単ではありません。

近心頬側根と口蓋根にCTで病変が見えていたのですがここは穿通できました。遠心頬側根は穿通できませんでしたが病変がないのでしつこく追求はしませんでした。

このまま根管充填まで行えば根管治療は終了なのですが、時間切れで次回に持ち越しです。

今回の動画もノーカットで早送りです。編集が非常に楽でやめられなくなりそうです😅