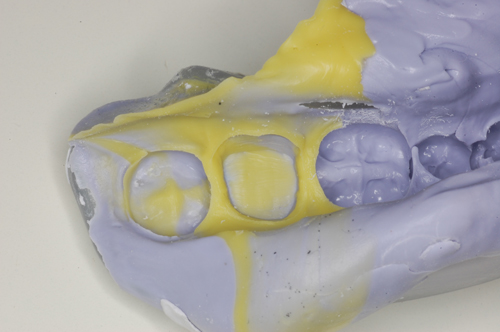

通常のアナログ印象で石膏模型を作りロストワックスでゴールドクラウンを作ったケースです。ラボ(歯科技工所)から戻ってきたシリコン印象で実験をしてみました。

シリコン印象

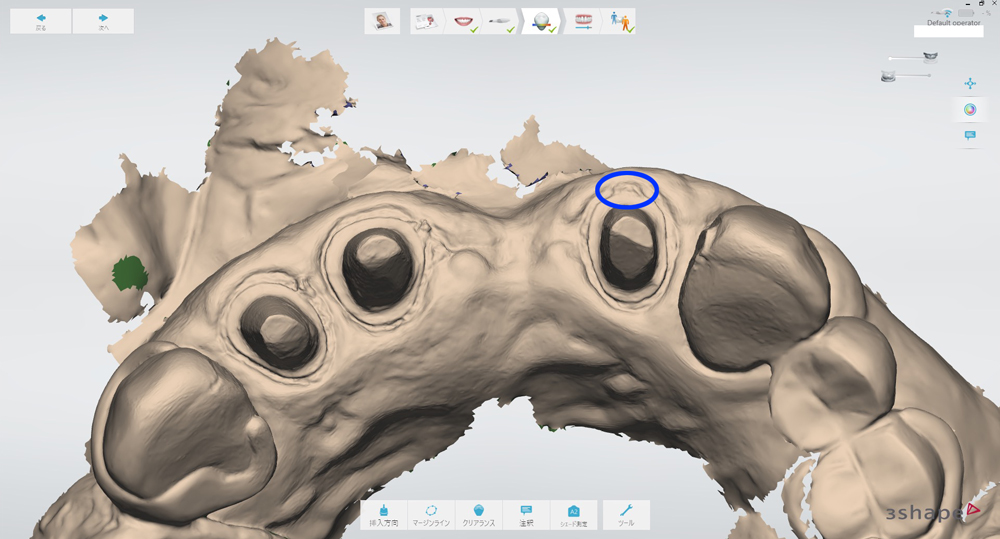

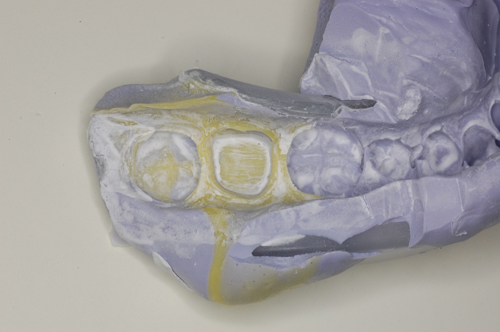

カメラの被写界鮮度を稼ぐように印象をトリミングしてパウダリング。パウダーかけ過ぎなんですが確かに反射しづらくなるようです。パウダーは最近取引をさせて貰っている先進を行くラボに教わりました。

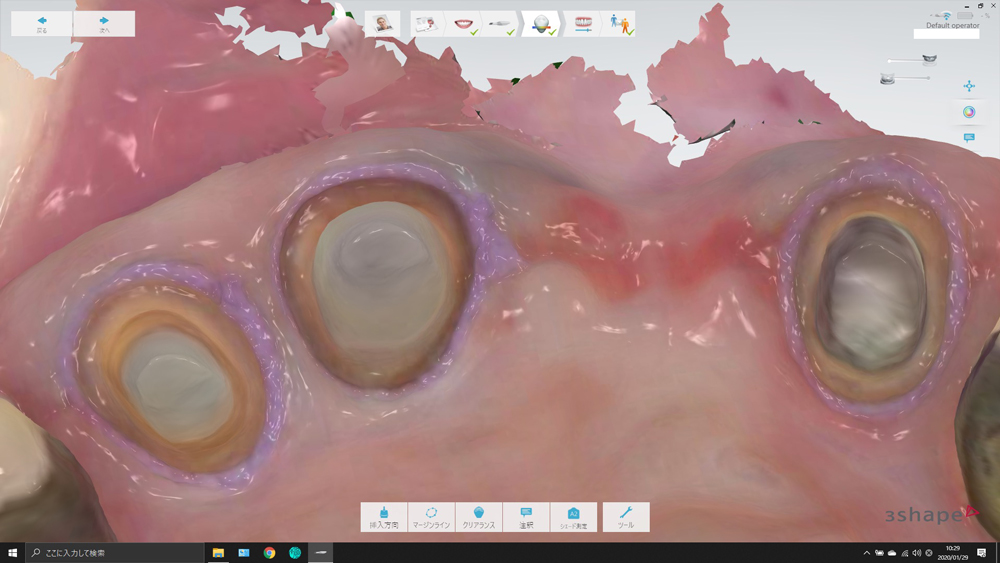

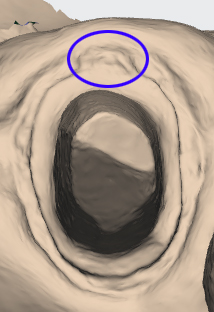

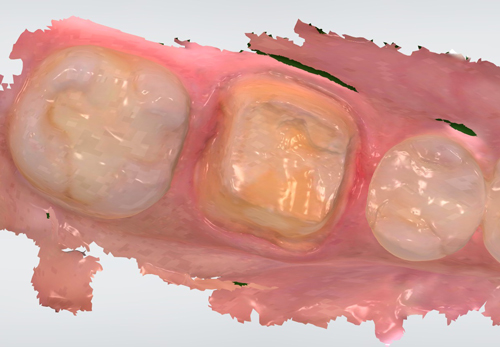

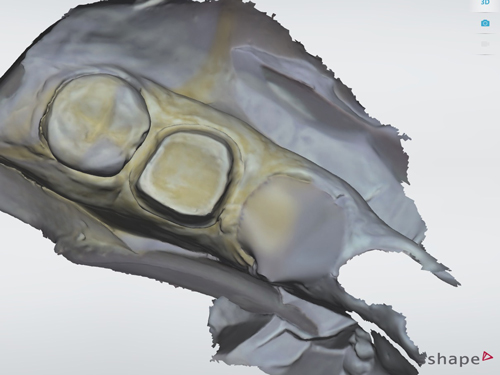

この印象を口腔内スキャナーでスキャンして裏から見たのが下の画像です。何の手も加えることなく標準のソフトで可能ですが、これを技工に活かすにはラボに対応できるだけの設備とそれを使いこなす技術が必要です。

これが何を意味するかというと、印象に石膏を注いでそれをスキャンするという手間と、それによる誤差を無くせるということです。そして更にデジタルデータをラボにネットで飛ばした後にアナログ印象を梱包して宅配便で送るという徒労感から解放されるのです。昔良くあったアレですよ。メール読んだか電話で確認するやつ。もっと言えばメールを読んだか確認のハガキを出すみたいなこと。

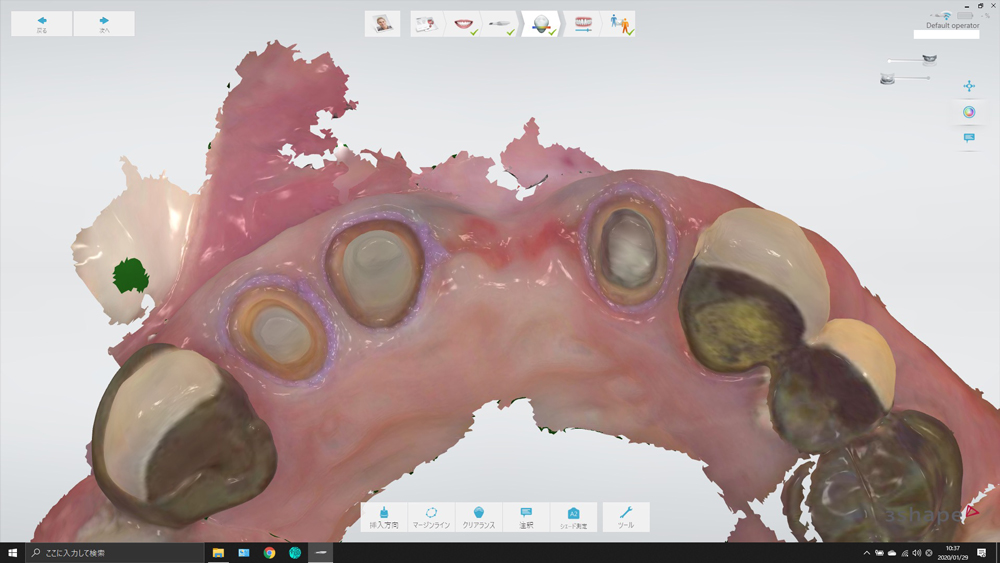

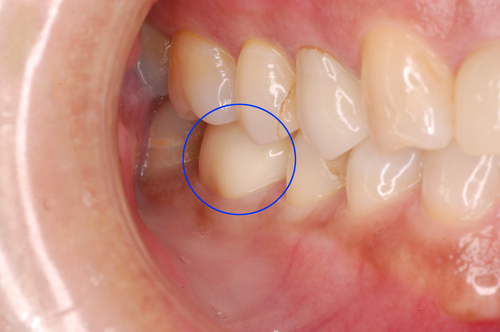

下の画像が直接口の中を実際にスキャンしたものですが、このレベルではお天道様が許しても私は許せません(怒)。IOSな人達は本当にデジタルだけでやれているのかなぁ? 私の技量不足なのかも知れませんからお叱りを受けそうですが・・・。

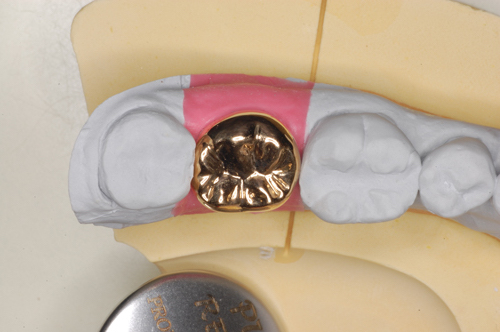

実際の技工物