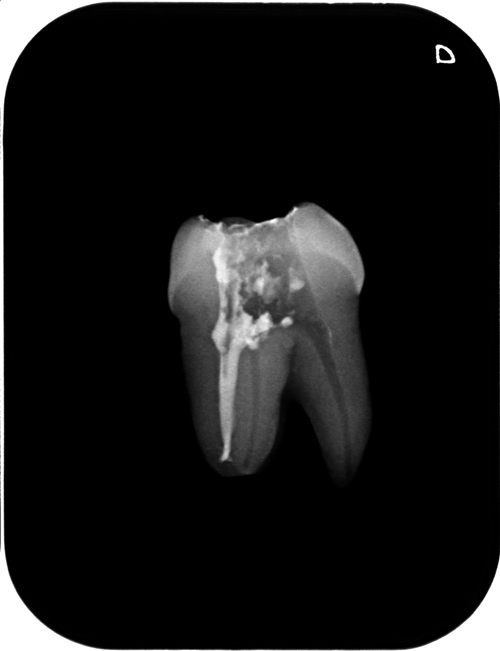

このケースの続きです。

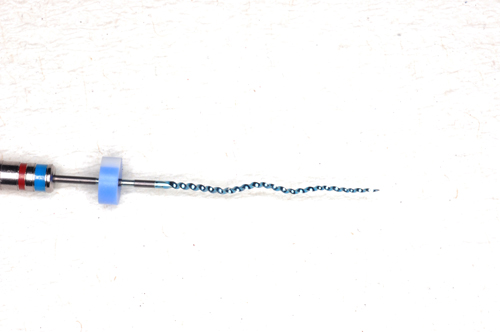

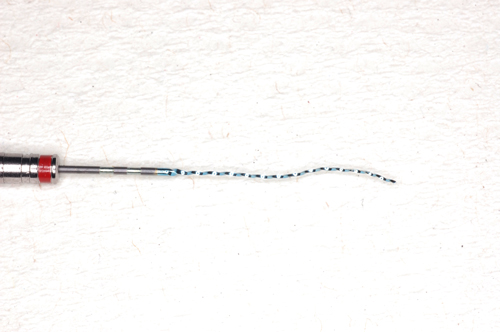

唐突ですが、根管の中をくまなく綺麗にするのはファイルだけでは不可能です。根管はストローのように丸くはないので断面が丸いファイルでは触れない部分が出てくるのです。触っていなければ機械的に綺麗にすることは当然できません。下の写真のようなファイルもあります。使い古して曲がってしまっているわけではないんですよ。らせん状なのでストレートな形状に比べ、より根管内壁に触れることが可能になります。最近のアメリカの歯内療法専門誌にはこれを3000回転/分で回すと成績が良いと書いてあります。

それでも研究によると(詳しい数字は忘れましたが)この形状のファイルでもビックリするほど効果があるとはいえないのです。

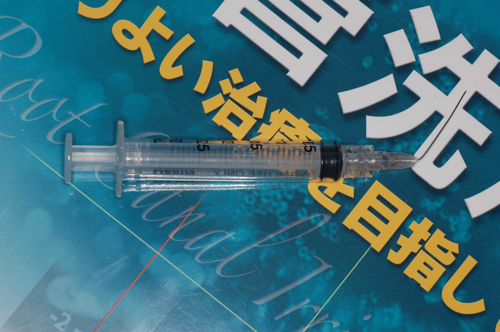

そこで薬液による洗浄が重要になってきます。世界標準で使われている薬液はNaOCl、次亜塩素酸ナトリウムです。殺菌と有機質溶解作用があります。口の中にこぼれると危ないのでラバーダム無しでは使えません。

注射器のような器具で洗浄液を根管の中に注入するのですが、それだけでは実際には上部にしか液は届きません。かといって闇雲に強い圧を加えると、今度は根尖から漏れ出して重篤な事故を起こします。それを解消するために様々な器具や方法があります。臨床ではいろいろな方法を組み合わせて用いることでそれぞれの欠点を補うことが推奨されています。

比較的大きく拡大された根管では吸引する針を根尖近くに置いて、上部から薬液を注入するという方法が使えます。根管内吸引洗浄(intracanal aspiration technique)といいます。専用の器具もあるのですが高くて買えません(汗)。動画を貼っておきますが原理はごく簡単です。

通常の洗浄針は細い物で27Gという規格です。太さ0.27ミリです。ファイルだと30号が0.3ミリなので最低でもそこまで拡大する必要があります。ですが実際に使ってみるとそのハリの太さでは、吸引してもすぐにカスで詰まってしまうのです。30Gでも詰まります。ですから私は細い根管で使うのはちょっと難しいなと感じています。あくまでも私の場合です。

下の写真のシリンジの先が27Gの針です。

さて今回のケース。下の動画に映っている透明のチューブが吸引側です。このくらいの太さがあればストレス無く吸ってくれるのですが、太いので根尖のすぐ近くまでは到達していません。ですがその前段階で使っている音が出る洗浄機はしっかり根尖近くまで届いています。

根管を拡大するのは洗浄の効率を上げるためだと言われるほど、根管洗浄は重要です。感染根管は汚れちまった悲しみなのです。なすところあり日はのぼる。