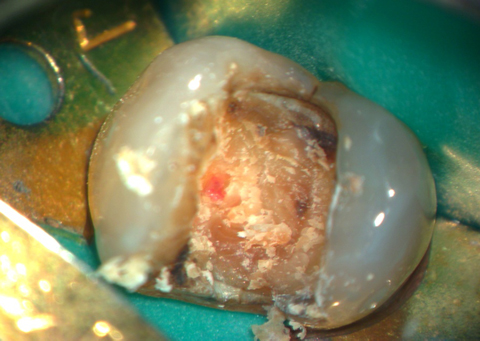

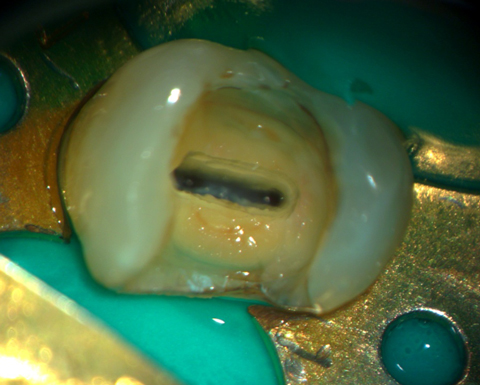

上京する電車の中でこれを書いています。今日はMTAの講習会を受講します。MTAは優れたマテリアルなのですが、とても扱いづらいのが欠点です。その辺りも学んでくる予定です。

写真は旅の友のBluetooth headphone。ロバート グラスパーを聴いています。さて、東京駅到着です。

この本の出版記念講演会です。

追記

会場で森克栄先生のお姿を拝見することができました。私が心から憧れた歯科医師の一人です。

休憩を挟みましたが5時間ぶっ通しのエネルギッシュな講演でした。必要とされる患者さんのために、あるいはプロフェッショナルフリーダムの実現のために、保険医を返上する覚悟をいずれ決めなければならないという思いを強くする一日でした。

追記の追記

手元に「一般臨床におけるエクストルージョンの現在 森克栄編」という本があります。1987年に出版されています。30年も前に書かれていた内容に今更ながら驚いてしまいます。素晴らしい。