(その1)はこちら。

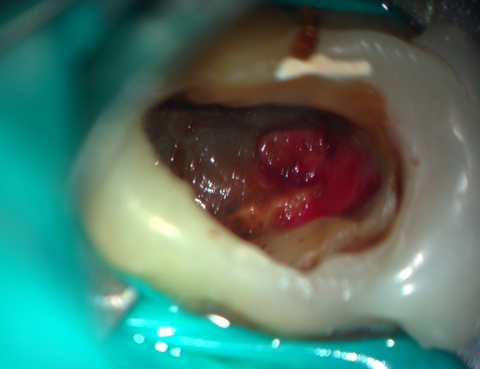

このイスムスを軽く拡大すると・・

かなり汚れが残っています。

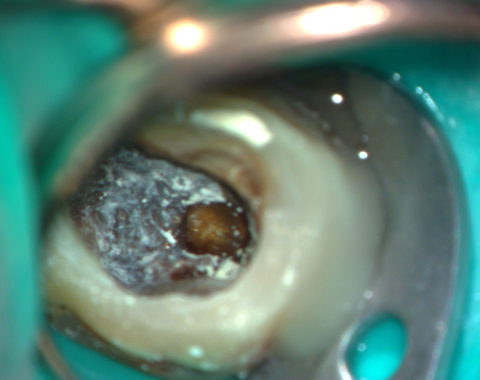

洗浄でかなり綺麗になりました。この時点でMB2は根尖まで穿通できています。プレカーブを付けた06ファイルでした。未処置の根管は治療しやすいのです。

サイナストラクトは既に消失しています。

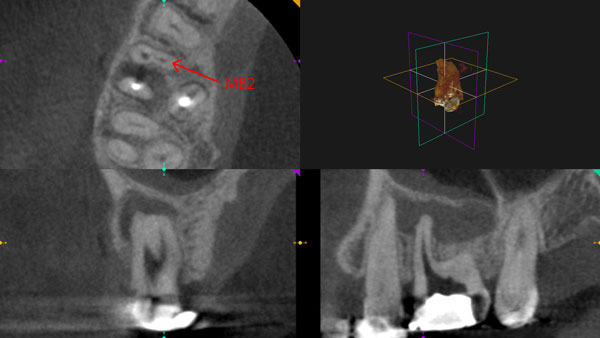

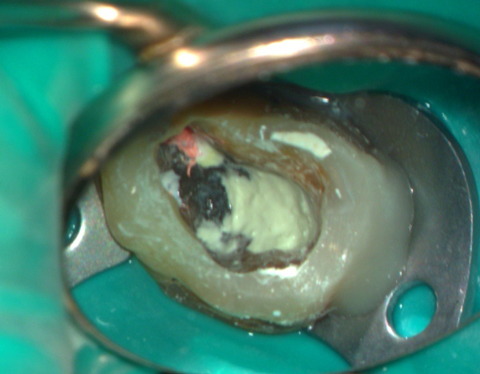

ここまで治療を進めてからCT撮影を行いました。イスムスを拡大してもストリップパーフォレーションを起こさないか確認したかったのです。

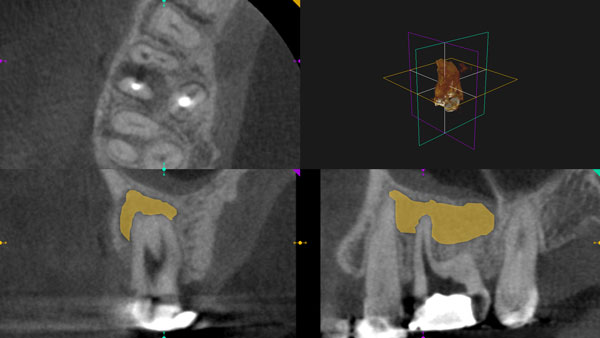

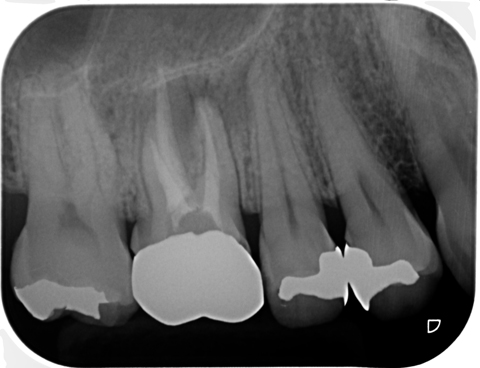

画像からは近親頰側根が2根管なのが良く解ります。ヒョウタン型なのでイスムスの拡大は最少限度にとどめるべきことが示唆されます。そして二次元のレントゲン像からは想像できなかった病変の大きさです。

黄色い部分が病変

無闇なCT撮影は慎むべきですが、このような普通のレントゲンから得られる情報には限度があるのもまた事実です。このレントゲンから病変の大きさを把握することは無理です。実は病変の大きさはあまり治療とは関係ないのですが、治療に介入するかどうかの意思決定の一助にはなるでしょう。

撮影は装置があれば誰にでもできます。しかし病態を把握しても治療技術がなければ撮影は無意味です。