このケースです。全体的な治療は次の段階に進んだ時に着手することにして、今回はここまでで終了です。それが患者さんの意思決定です。治療に介入した部位は、抜歯、歯周外科処置、根管治療とフルコースに近い治療でした。歯肉の移植だけはしていませんので、抜歯した部位の歯の長さが長くなっています。唇に隠れて見えませんが。

福島県いわき市にある自由診療専門の歯科医院です。TEL 0246-36-5960

このケースです。全体的な治療は次の段階に進んだ時に着手することにして、今回はここまでで終了です。それが患者さんの意思決定です。治療に介入した部位は、抜歯、歯周外科処置、根管治療とフルコースに近い治療でした。歯肉の移植だけはしていませんので、抜歯した部位の歯の長さが長くなっています。唇に隠れて見えませんが。

テキストより画像、画像より動画と時代は変わってきています。 当院も治療の見える化を進めています。

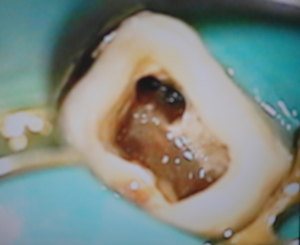

さて、顕微鏡の映像記録です。患者さんはこんなの読んでも一文の得にもなりませんからスルーしてください。

マイクロスコープ導入時に内臓のCCDカメラをオプションで取り付けました。映像記録は重要だとボンヤリ考えていたからです。当時は動画をダイレクトにパソコンに取り込む方法はとてもお金が掛かりました。そこでカメラからビデオデッキに出力して録画して、それをビデオデッキ内蔵のCDに焼いて、そのCDをパソコンでリッピングしてやっとパソコンで編集可能なデータにしていました。これは非常に面倒でしかも時間が掛かりました。最初のうちは面白くてやっていましたが、そう長続きはしませんでした。

しばらくして次にやったのは値段も下がってきたADコンバーターを使ってアナログ信号をデジタル変換してMacに取り込むという方法です。こんな機材を使っていました。内臓CCDカメラの出力をS-Videoで入力してUSBでデジタル出力します。カメラからは同時にコンポジット出力もできたので、その信号を患者さん用のモニタに映し出していました。

どちらの方法も静止画を保存することはできなかったのですがモニタの出力をストップモーションのようにすることはできたので、そのモニタの映像をデジカメで撮影するということをしていました。モアレだらけの不鮮明な映像しか残せませんでした。

記憶が定かではありませんがこのADコンバーターを導入した頃にYouTubeに動画のアップを始めたのだと思います。今でこそ百花繚乱のYouTubeですがその頃はまだまだマイナーな世界でした。

ブロックノイズも出て綺麗じゃないですけど、これが私が最初にアップした動画です。こんな片田舎の歯科医院の顕微鏡の先の小さな映像が、世界中に向けて発信されたのです。世界へのグライドパス確保(笑)。

このシステムでしばらくやっていたのですが、何年かして画像が汚くなっていきます。さすがに看過できないレベルになりどこに問題があるのか検証してみると、外部機器だと思っていたのに原因は内蔵CCDカメラの経年劣化でした。これは致命傷です。内蔵だけにどうしようもありません。アッセンブリー交換はできたようですがまたいずれ劣化する可能性がありそのときのことを考えてシステムを一新することにしました。

ビームスプリッターというものを鏡筒に取り付け光学的に像を分離して外部に出し、それをカメラで拾うという方法です。これならカメラがダメになってもそこだけ交換できます。カメラの性能はどんどん良くなり、価格はどんどん下がります。「歯科用」である必要はありません。カメラはビデオカメラでもデジイチでもミラーレスでもコンデジでもスマホでもアダプターを使って接続できます。単なるマウントの問題です。パソコンにデータを取り込むのも簡単にできます。そのままYouTubeでライブ配信だってできちゃうと思います。マイクロスコープはカメラの交換レンズだと考えれば良いのです。

私が使用しているカメラは実験室にあるような顕微鏡の撮影に特化した特殊なものなのですが、動画を撮影しながら静止画を撮ることができません。基本的に治療中は動画は撮影しっぱなしなのですが、治療後にすぐに大まかに説明するには動画は不適切です。どの辺にどんなことが記録されているのかを簡単に見つけることができないからです。静止画ならこのように羅列して選ぶことができます。

で、やっとこれの話に辿り着きました(汗)。Blackmagic Video Assistという映像機器です。もう近いうちにディスコンになる、シリーズで最安の機種です。HDMIの入力とスルー出力ができるレコーダーです。発売されてからずいぶん経っている機器なんですが、それでもオーバースペックで圧縮率の高いコーデックを選択しても、データのサイズが無用に大きくなってしまいます。今後は動画記録はこれで行い、静止画はカメラ側で撮ることにしようと思っていたのですが、こんな大きいデータを保存しているとストレージがとんでもないことになってしまいそうです。カルテのように保存の義務があるわけでもないので捨てれば良いんです。そうなんです。そうなんですがねぇ・・・・・。

まあとにかく暫く運用してみます。

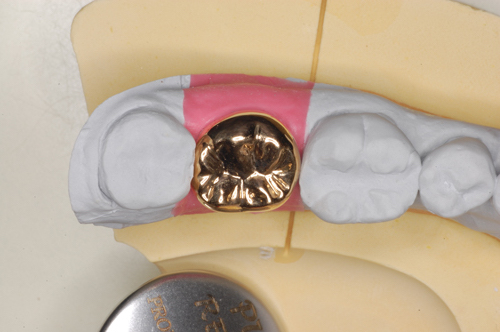

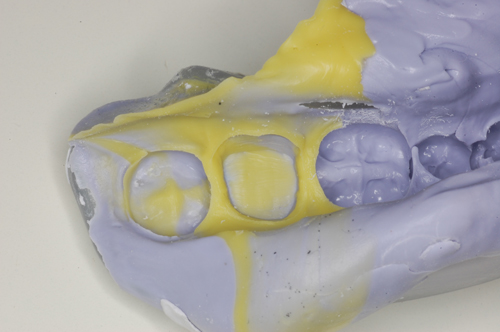

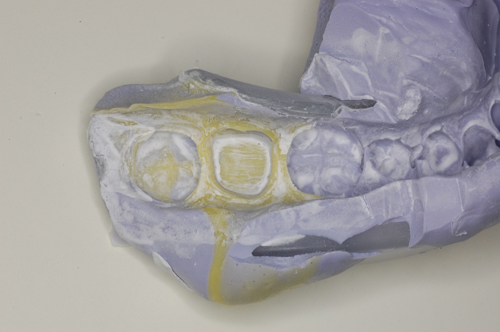

通常のアナログ印象で石膏模型を作りロストワックスでゴールドクラウンを作ったケースです。ラボ(歯科技工所)から戻ってきたシリコン印象で実験をしてみました。

シリコン印象

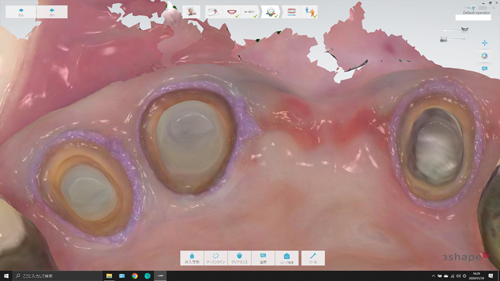

カメラの被写界鮮度を稼ぐように印象をトリミングしてパウダリング。パウダーかけ過ぎなんですが確かに反射しづらくなるようです。パウダーは最近取引をさせて貰っている先進を行くラボに教わりました。

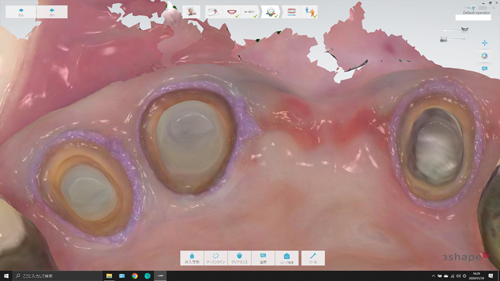

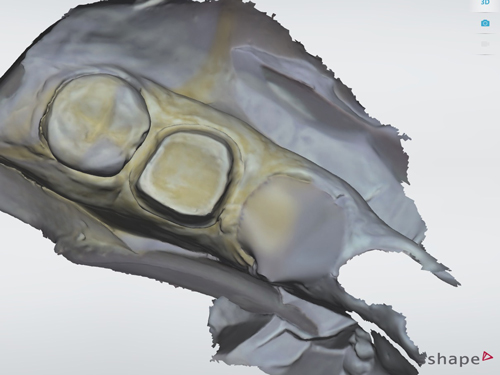

この印象を口腔内スキャナーでスキャンして裏から見たのが下の画像です。何の手も加えることなく標準のソフトで可能ですが、これを技工に活かすにはラボに対応できるだけの設備とそれを使いこなす技術が必要です。

これが何を意味するかというと、印象に石膏を注いでそれをスキャンするという手間と、それによる誤差を無くせるということです。そして更にデジタルデータをラボにネットで飛ばした後にアナログ印象を梱包して宅配便で送るという徒労感から解放されるのです。昔良くあったアレですよ。メール読んだか電話で確認するやつ。もっと言えばメールを読んだか確認のハガキを出すみたいなこと。

下の画像が直接口の中を実際にスキャンしたものですが、このレベルではお天道様が許しても私は許せません(怒)。IOSな人達は本当にデジタルだけでやれているのかなぁ? 私の技量不足なのかも知れませんからお叱りを受けそうですが・・・。

実際の技工物