3Dプリンターの概略を学んできました。積極的に使おうとはそれほど思っていませんが、どんな構造でどんな使い方をするのかを知っておきたかったのです。デジタルデンティストリーを行っていく上では歯科医が直接触ることが無くても必ず関連してくる機材です。

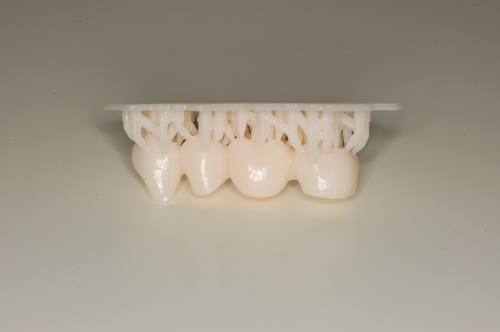

下の画像はブリッジの模型とその仮歯をプリントしたものです。実習しました。

コンシューマー向けの2Dプリンター(家庭用インクジェットプリンター)に使いこなしのテクニックなんて殆どありませんが、3Dプリンターはそう簡単ではありません。とても面倒で神経質でした。そしてプリントにはとても時間が掛かります。3Dプリンターにもいろいろな方式があるのですが、このプリンターは薄いシートを一枚ずつ重ねていくようなものでした。インクの管理や、何というのか忘れましたが金属のプレートみたいな部品とかインクが満たされているお盆のような所とか、毎回ちゃんとチェックしないと失敗します。そして失敗だったと解るのは印刷が終わった時点です。で、実際失敗しました(笑)。スタートから60分以上待って失敗を知る(大笑)。

成功したらしたでさらに後処理が必要で、それにもそれなりの時間が必要です。この模型でトータル2時間くらい掛かりました。

せっかく講習を受けたしスキャナーもあるし、自分にそこそこスキルもあると自惚れてもいますので、オモチャみたいなのをAmazonで購入しました。2万円しません(驚)。でも安い石膏でいい加減な混水比でバキュームミキサーも使わずに練って作った作業用模型よりずっと正確だと思うのでした。とりあえずToriosでスキャンして実際にプリントするところまではやってみます。その気になればアライナーやサージカルガイドも作れるようですが、どちらも私の守備範囲外なので華麗にスルーです。