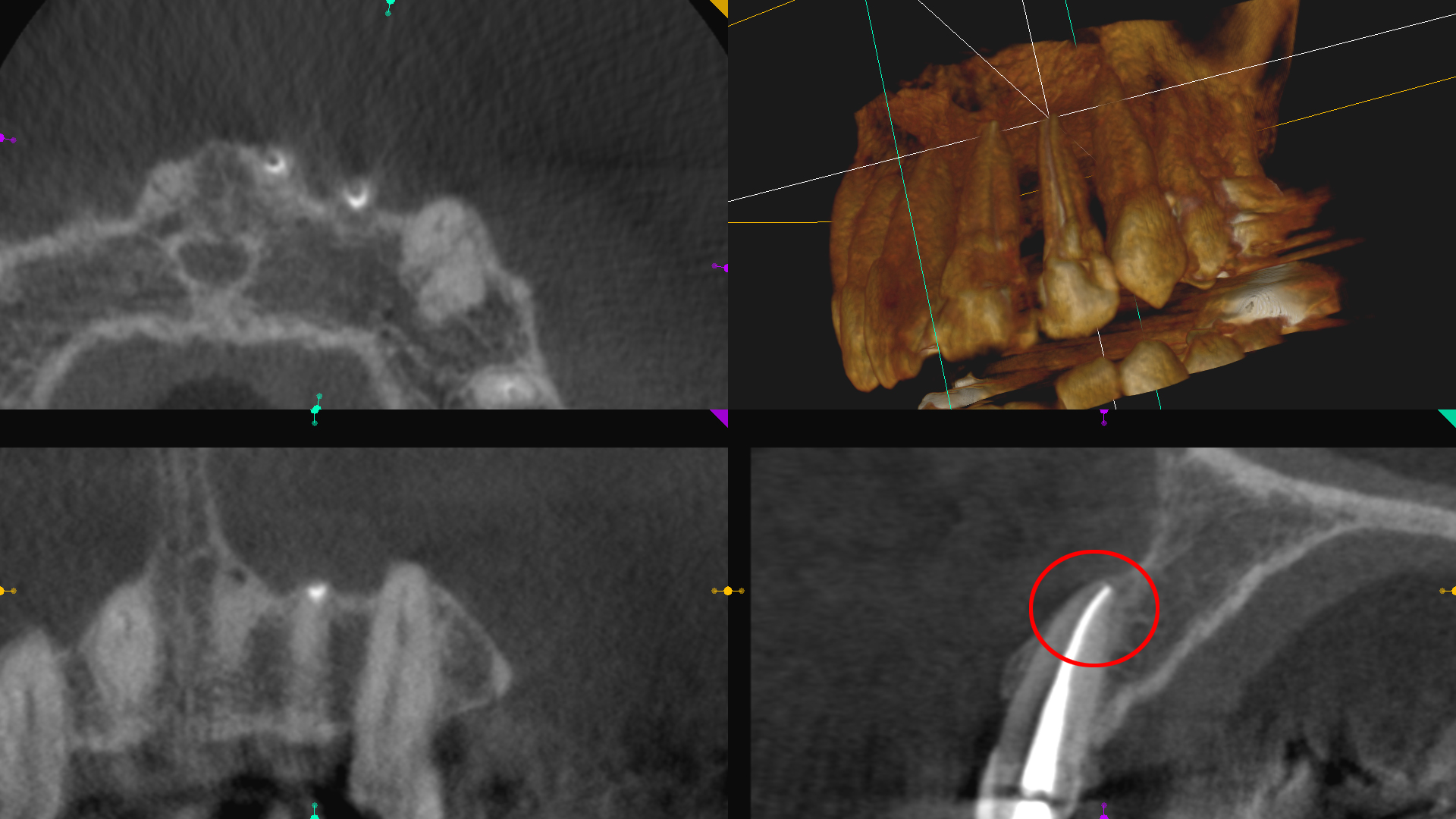

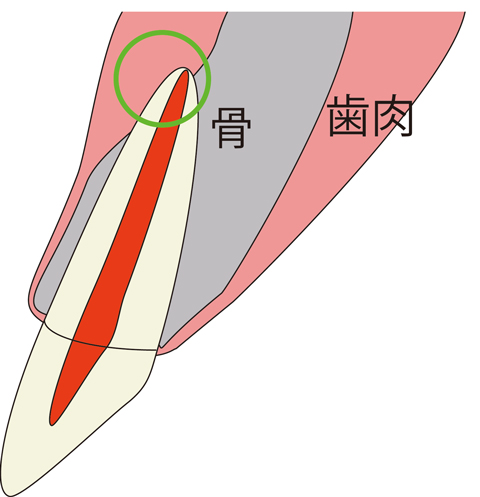

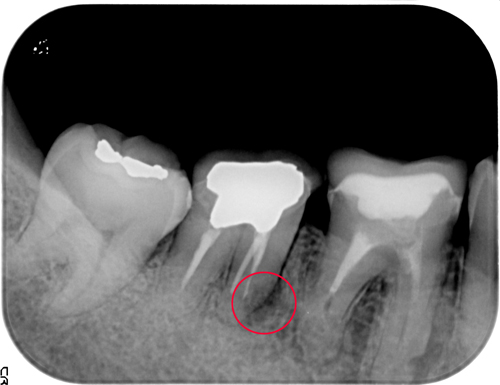

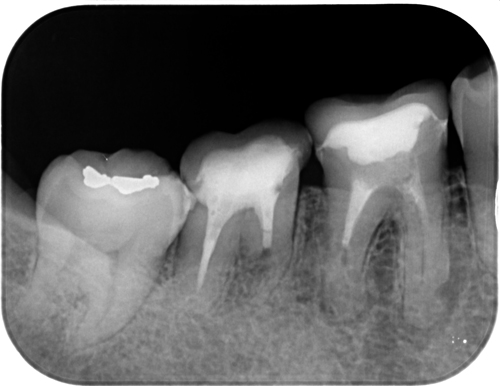

このケース レッジはクリアして根管充填まで終えたのですが、不快症状は消えません。症状の経過からフェネストレーションの疑いが強くCT撮影を行いました。フェネストレーションの診断はCT無しには不可能です。結果として可能性は濃厚です。根尖に病変らしきものは見当たりません。

数ヶ月の経過観察の後、患者さんの同意を得て外科処置に踏み切りました。根管治療に着手する際には必ず外科処置になる可能性を説明します。なんでも治せると思うような自信家ではありません。

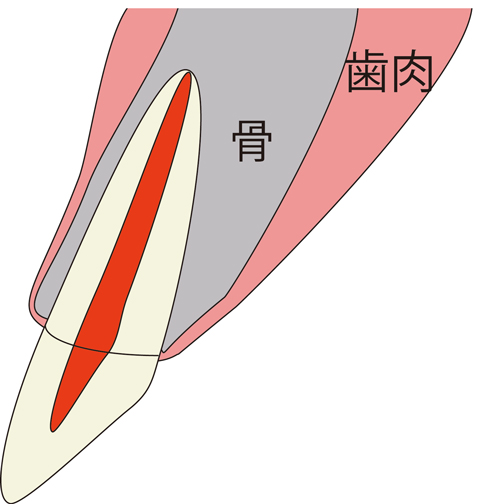

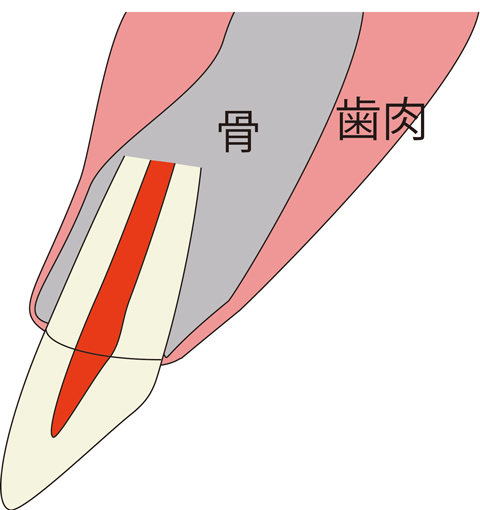

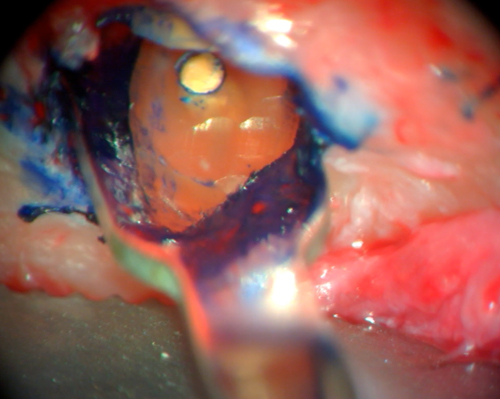

歯肉を剥離するとやはり根尖は骨から露出していました。病変はありませんでした。骨内に収まるところまで根尖をカットして念のためMTAで逆根充しました。フェネストレーションの外科処置は初めてでした。

剥離して根尖をカットするまでの手術の動画はこちらです。外科処置ですので苦手な方はご注意下さい。

一週間後の抜糸の時には、切開した傷に違和感があるもののずいぶん楽になったとのことでした。このまま症状が落ち着いてくれれば、治療で削った部分を(私は一切削っていません)コンポジットレジンで封鎖してひとまず治療は終了です。他院では抜歯もあり得るとの説明を受けたとのことですが、保存することができれば長期的に安定した歯列を維持することが可能です。

通常の根管治療を行った後に治癒しなかった場合の外科処置の治療費は半額に設定しているので、トータルの治療費は前歯二本で25万円程度でした。価値観は様々ですが、これは患者さんにとって歯科的にとてもリターンの大きい投資だったと思います。まだ術後経過が短いので成功の診断を下すのはもう少し先になりますが、ずっと止まっていた時計が動き始めたことは確かなようです。