ホームページに掲載していた10年以上前のかなり古いケースです。書き換えのためこちらに移行します。

全ての歯が動揺、排膿しており歯並びも大きく変化してしまっています。噛む位置がずれてご本人もどこで噛んで良いのか分からなくなってしまっていました。嘔吐反射(げ~っとなってしまう)が強い方で、印象を採ることさえ大変な方です。

上顎は全て抜歯して総義歯を計画。仮義歯を入れて少しずつ最終的な形に修正していきます。

上顎総義歯の基本形は、このように上顎を全部覆います、これによって吸着して安定して噛めるようになるのですが、入れていられなければ机上の空論です。

最終的に選んだ義歯の形態はこうなりました。上顎、口蓋の部分をくり抜いてあります。最優先は装着感です。維持安定は犠牲になりますが、幸い上顎の形態が良かったので最小限で済みました。

ただしどなたにでもできる方法ではありません。

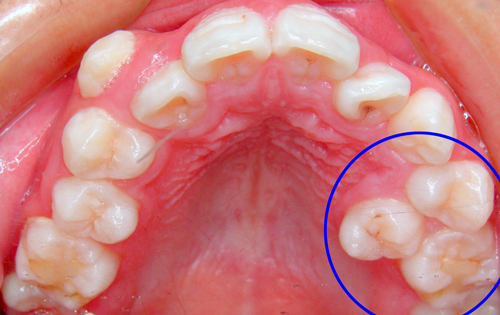

下顎は前歯をブリッジにして臼歯は部分入れ歯を選択しました。