新しい総義歯を作ったのに全く入れることができないということで来院されました。そういった場合でもその義歯を見せて貰うことで重要な情報を得ることができることがあるので、持参していただきます。その結果、再製することになりました。

総義歯用の印象用トレー。それぞれにサイズのバリエーションがあります。

下顎用のフレームカットバックトレー。今回は大きな骨隆起があったため使用しませんでした。

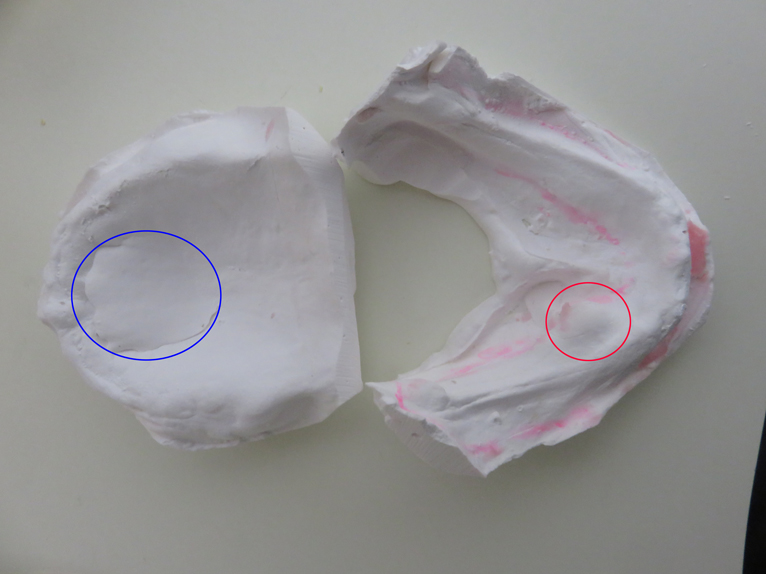

かなりラフな模型です。

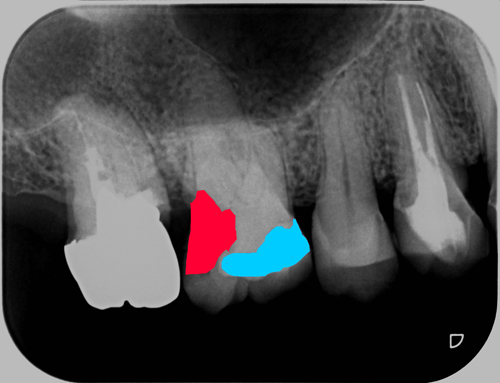

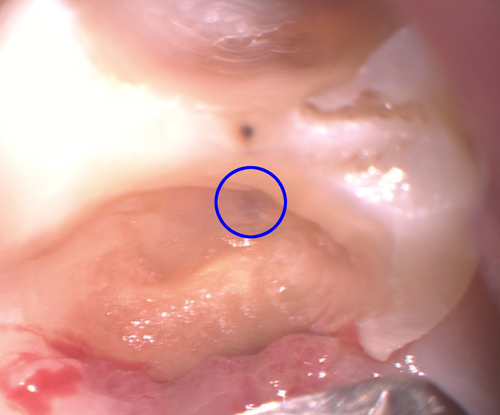

青丸の中は気泡です。印象のミスなのですが採り直すまででもありません。赤丸の中が骨隆起。

上の模型を使ってこのような印象用のトレーを作ります。

そしてまた模型を作ります。まだラフな模型ですが、上の白い模型よりは良くなっています。上顎の真ん中が薄くなって穴が開いてしまいましたが、これもあまり関係ないのでそのまま作業を進めます。下の模型は落として割ってるし(汗)。

上の模型を使ってまたこのような印象用トレーを作ります。ピンクの部分はロウでできていて融かしたり継ぎ足したりすることができます。大体の噛み合わせの高さを探って噛んだ状態で型を採るためのトレーです。上顎の義歯では必要ないことも多いのですが、下顎は口を閉じた状態で印象したいのです。

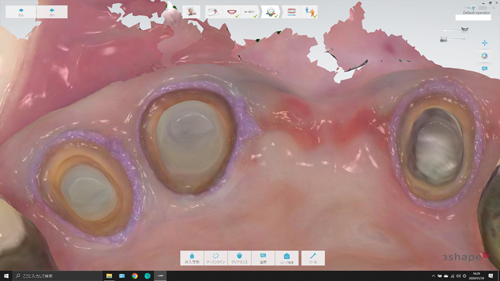

印象が終わって(写真は撮り忘れました)上顎は金属床のプレートを作ります。下顎はレジン床。これで二回目の噛み合わせをとります。

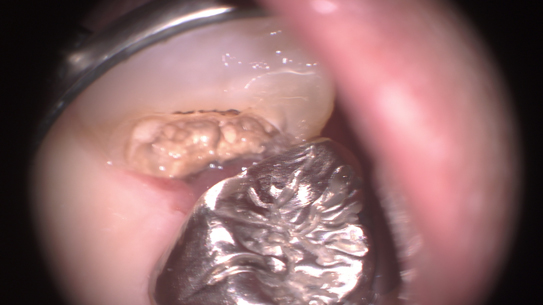

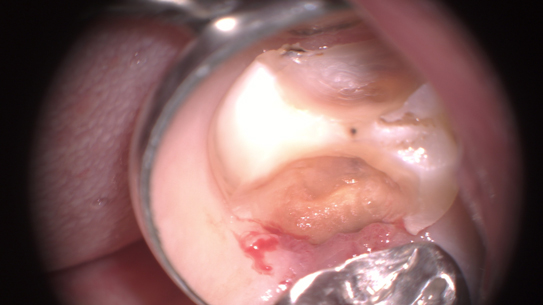

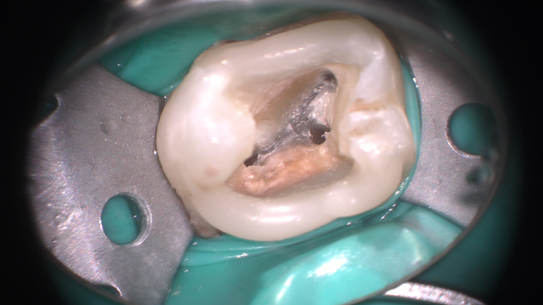

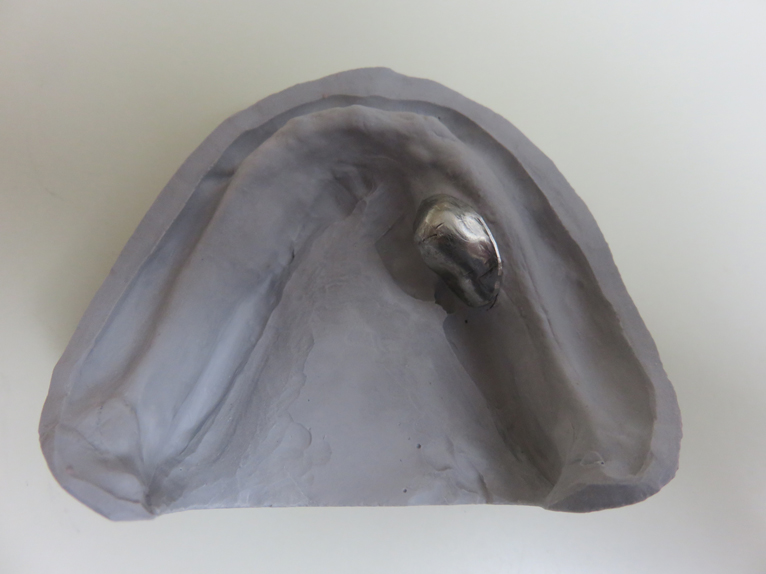

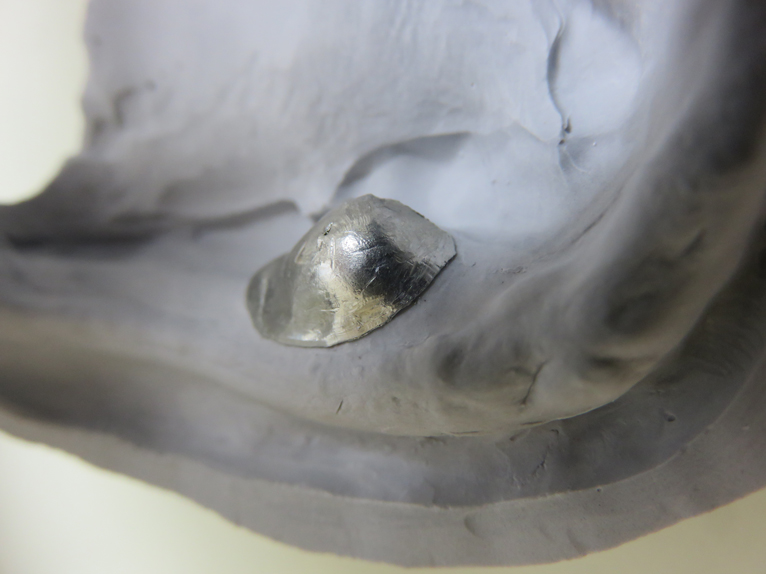

銀色の部分が下顎骨隆起。邪魔ですが外科的切除をしないので仕方がありません。必要性を必ず説明していますが外科的な除去手術をしたケースは今のところありません。ご希望があれば病院口腔外科に紹介依頼することになります。

この骨隆起が邪魔になって、義歯の吸着(歯茎に吸い付くこと)が得られない可能性が高くなりますから、義歯の安定剤が必要になるかも知れないことを説明しておきます。入れ歯の安定剤は色々なものがありますが、ゴムのような厚みのでるものは、このように新しい隙間のない義歯では使ってはいけません。厚みがあると言うことは咬み合わせが変わるということだからです。粉末の糊のようなものがありますからそれが良いです。もちろん使わないで済めばそれがいちばん良いです。このケースでもこの隆起がなければ吸い付いて外れない義歯が作れると思います。上顎においても口蓋をくりぬかないと気持ち悪くて入れていられない方が居ます。骨が入れ歯の形に沿って減ってしまうので避けたいのですが無理だったことを何回か経験しています。その場合も安定剤(接着剤)を使うことはあります。

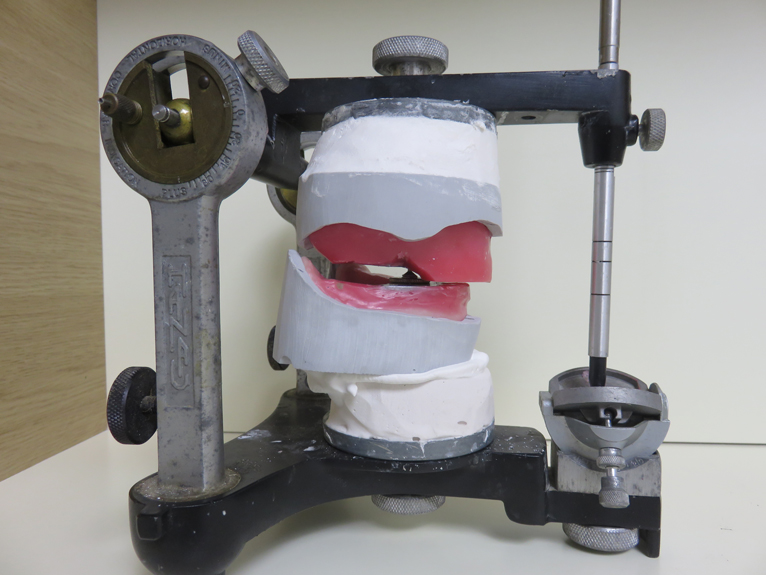

フェイスボウトランスファーという作業を行って咬合器に仮のマウントをした状態。ゴシックアーチトレーサーという装置も装着しておきます。これを使ってもう一度咬み合わせを記録して付け直しをするのでこの段階では下の模型は仮付けになっています。

ここまで型採りが3回。咬み合わせを採ること3回です。下顎はさらに歯が並んだ状態になってからもう一度それを使って型採りをすることもあります。ここまで、金属床のプレートは技工所に出していますが、それ以外の技工は全て私がやっています。デジタルの介入するところ皆無ですが、おそらくこれも将来的には変わっていくと思います。治療用の義歯を使って最終義歯を作っていくような方法では、義歯のデジタルコピーができると術者も患者も時間の制約から解放されると思います。

ちゃんとした入れ歯を作るにはそれなりのステップを重ねて治療を進めていく必要があります。ただしここで書いている手法はあくまでもその一例で、もっと別のアプローチもあります。

長くなったので続きます。