ダイレクトボンディングで正中離開を閉じました。

治療時間は当日は100分程度ですが、事前に印象してワックスアップしてシリコンインデックスを作るのでトータル130分位掛かっています。通院回数は二回です。

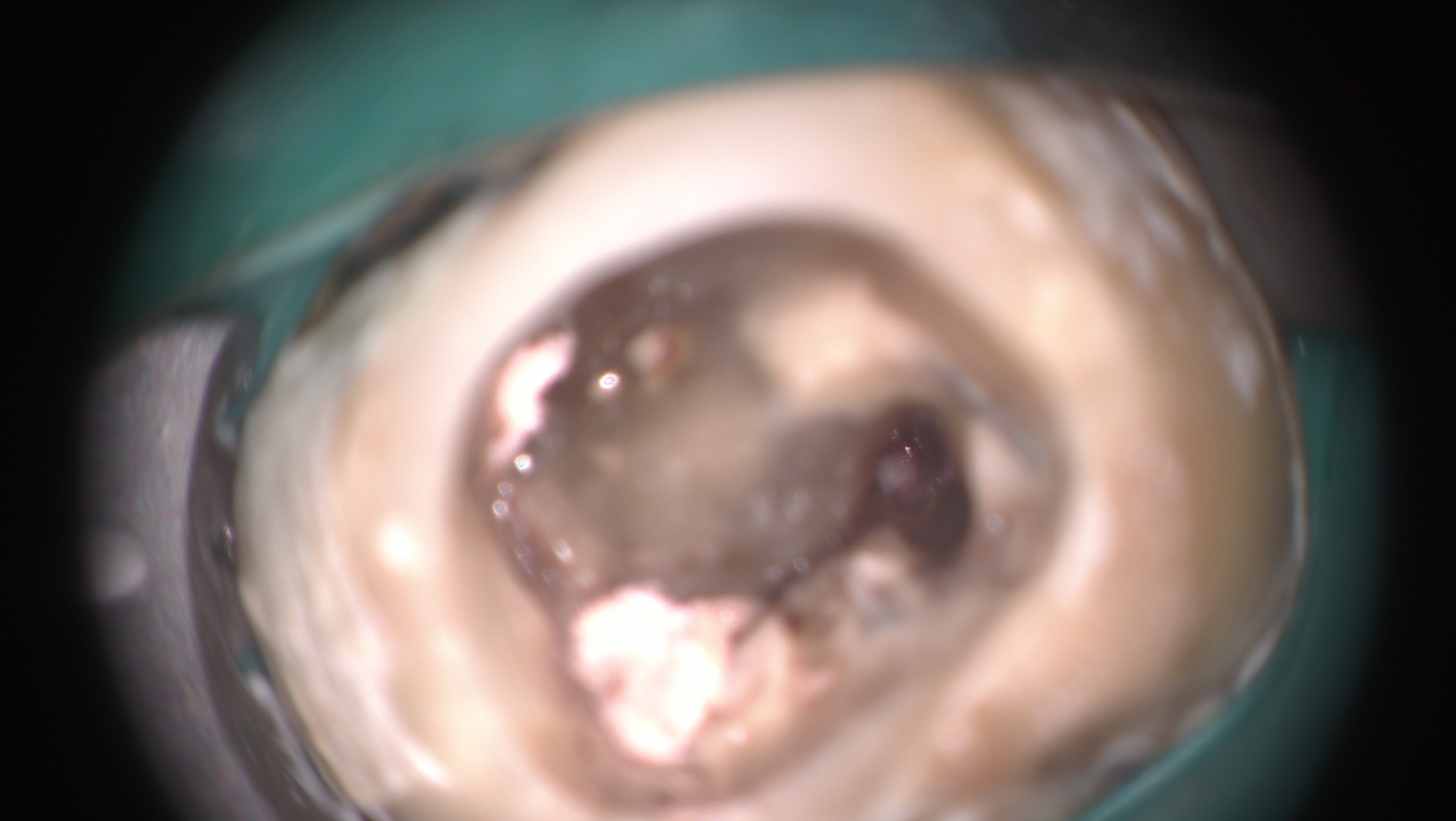

治療は顕微鏡下で行われます。殆どの治療過程が無音で行われますから、患者さんは大抵寝ます。人間寝ると静止状態を保てなくなりますから(ビクンと動くこともある)、1ミリの動きでも視野が大きく動く顕微鏡下では治療が継続できなくなります。何度起こしても寝てしまう方には「寝ると死にます」という言葉が効果的です。ちょっと笑うことで目を覚ますようです(笑)。

歯は全く削っていません。

どのくらい持つのか?

強度はどのくらいあるのか?

色は変わらないのか?

よく訊かれる質問ですが、これについてはセラミッククラウン等には敵わないです。形態についても限界があります。

ただこの治療の最大の利点は、もし外れてしまっても元に戻るだけということです。削って被せた場合はもう絶対に元には戻りません。

つまり全く歯にダメージを与えないので、将来何らかのトラブルで抜歯になってしまう可能性が矯正を除外すれば最も低い治療です。

ただしそう簡単に外れてしまうことはありません。もっとはっきり言えば外れてしまったことはまだ一回しかありません。でもあるていど時間が経っていれば保証はしません。この辺の微妙なニュアンスをご理解頂ける方が治療の対象となります。むし歯ではありませんから保険での治療は認められません。