偶にはインプラントのことでも。

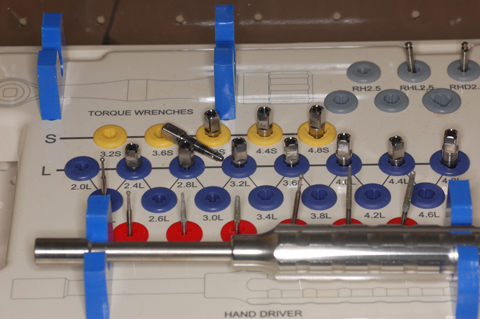

この部屋はスペースをかなりとってあるのですが、インプラントのオペの際にはそれなりに機材で埋まります。インプラントのオペは、不潔域と清潔域を分離して、できる限りの感染対策を施して行います。前日のこの部屋での治療が終わってから、アルコールで隅々まで清拭して当日に備えます。当日は滅菌したカバーで覆えるところは覆い(ドレーピングといいます)、術者は滅菌されたガウンを着て滅菌されたグローブをして、滅菌された物以外は触らないで患者さんを導入して、患者さんを滅菌済みのオイフ(術野だけ穴が空いているカバーのようなもの)で覆って、滅菌不能な患者さんの口に手を入れるわけです。アレレ?

こんな大げさにする必要があるのかと実は密かに思っています。思っているだけでやりますけど(汗)。患者さんには事前に「大げさなスタイルでやりますが、ビックリしないでください」とお伝えしています。

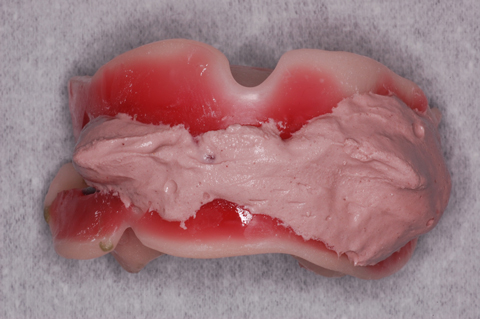

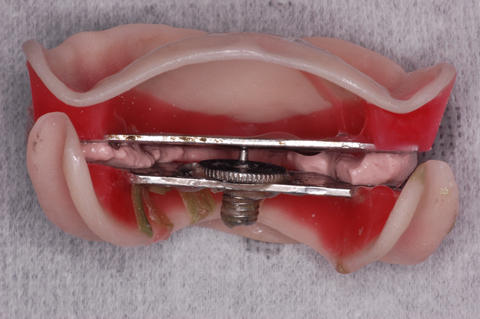

それはさておき、デンタルインプラントは間違いなく近代歯科医学の最大のエポックの一つです。治療費は高額ですが、患者さんは必ず喜んでくれます。簡単ではありませんが、症例を選べばエキスパートにしかできないというほどの難易度の高い治療ではありません。難しい症例はその技術を持った先生に紹介すれば良いのです。私もそうしています。具体的には骨を移植したり吸収してしまった骨を人工的に増やしたり、上顎洞を触るようなオペは私にはできません。

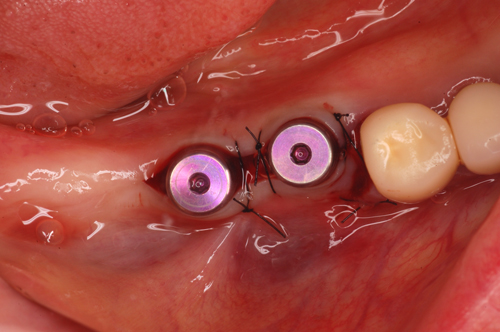

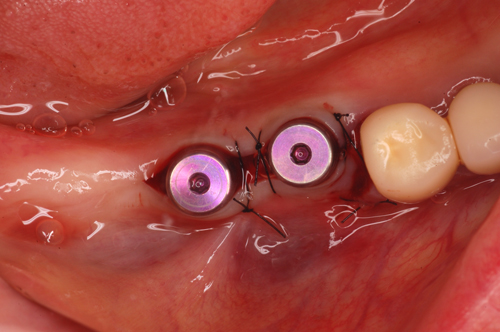

この日のオペの難易度は私にとっては中くらいでした。骨の形態により、やや舌側に埋入する必要があったのと、開口量が小さく視野の確保と器具の操作が難しかったからです。

最小限の切開と剥離により、術後に腫れたり痛みが出てしまったようなことは、ゼロではありませんが殆どありません。インプラントオペの際は緊急連絡用に私のプライベートの携帯電話番号をお伝えしますが、オペ以降何の連絡も無いので今回も大丈夫のようです。この後一週間程度で糸を抜きます。気になる位置に小帯がきているので、場合によっては小帯切除と遊離歯肉移植術を行うかも知れません。

初期は木ネジと同じように、機械的に骨に固定されているのだけなのですが、徐々にインプラントと骨が結合します。したがってネジのように逆回転して抜くということは不可能になります。この結合をオッセオインテグレーションというのですが、下顎の場合で3ヶ月程度でオッセオインテグレーションが確立するとされています。幸い私の臨床ではオッセオインテグレーションしなかったことは一度もありません。平均的なレベルの歯科医なら誰がやってもそうだと思います。現在のインプラントはそのレベルにあります。

もうインプラントの学会などには暫く参加していません。最近のそれは知りませんが、インプラントバブルといわれた時代の学会の雰囲気を私は好きではありませんでした。本当にバブリーな感じだったのです。医療には常に畏れが必要だと私は思っています。

一方、その頃の顕微鏡学会はなんとも地味で癒されたものでした。全国大会なのに参加者は100人位しか居なかったと思います(笑)。