対応に頭を悩ます原因の特定の難しい痛み。

右下の7番の痛みが主訴でした。

結果的には7番のクラックによる歯髄炎でした。簡単に診断が付く場合が殆どですが、この症例では症状が固定せず、また色々な検査をしてみても確定診断に至らず苦労した症例でした。診断が付かない場合は後戻りできない歯科治療を行うべきではありません。非歯原性歯痛というものもあり、その場合は抜髄しても抜歯しても痛みは消えません。そうなっては患者にとっても歯科医師にとっても不幸です。

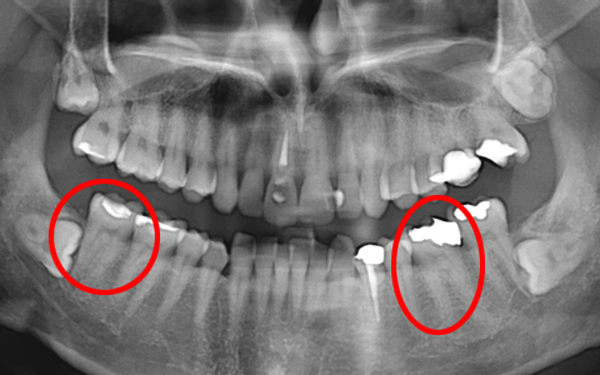

深いむし歯はありません。クラックはあります。歯髄は生きています。冷水痛や咬合痛はありません。埋伏している親知らずも疑わしいので抜歯しました。抜歯後に骨がどの程度回復するのか心配でした。うまく回復してくれないと7番の予後が不良になります。しかし先送りしても結果はむしろ悪くなります。この埋伏は将来高い確率でトラブルを起こします。

しかし抜歯後も痛みは消えません。歯冠のクラックによる歯髄炎の疑いが強くなってきます。最終的な患者さんの意志決定は抜髄でした。治療をしてみると歯髄腔は空洞になっていました。歯髄壊死です。どの段階でそうなったのかは確定できませんが、少なくとも初診の段階ではそうではありませんでした。

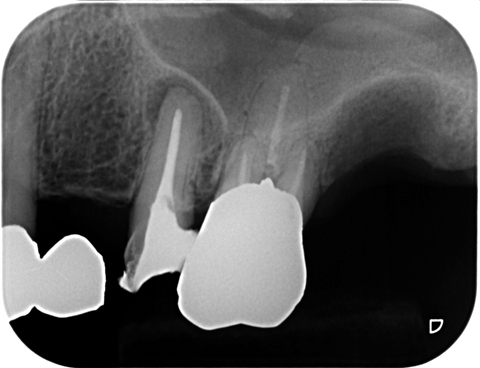

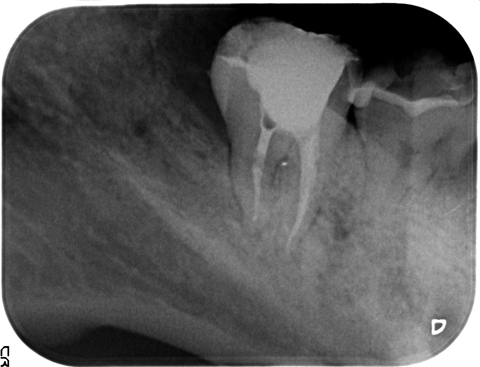

すこし写真の角度が悪いのですが、根充後です。

術後5年ほど経過しました。親知らずの抜歯後の骨の再生はうまくいっているようです。歯根膜腔も広がっておらず、歯根破折は起きていないようです。違和感はないそうです。

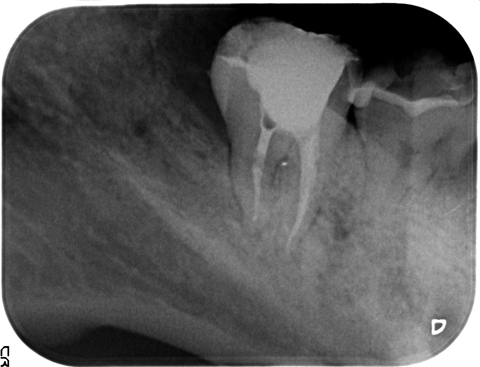

その後暫くして、今度は反対側の6番に同じ症状が出ました。やはりクラックです。根充後のレントゲン。

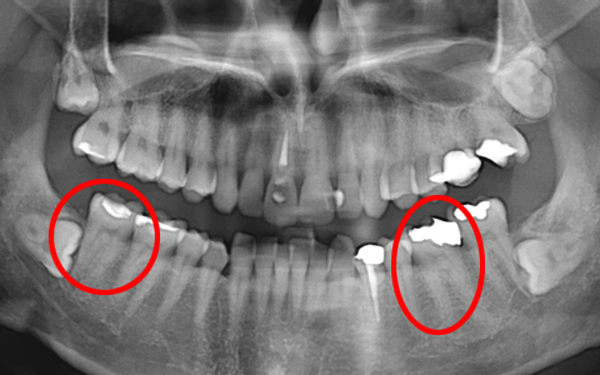

治療終了後2年ほど経過して違和感が出たため、レントゲン撮影。再治療しても違和感を消すことは難しいと説明し経過観察です。因みにこちらの親知らずは完全に骨に覆われているので、トラブルの確率は低いです。

5年後。やはり時々違和感はあるそうですが、生活に支障のあるほどではないということでした。患者さんもこの歯の状態を完全に把握していますから、私と一緒に治療に参加しているような感覚があります。患者さんとこういう関係が構築できれば、治療は難しくてもチャレンジできます。治療の成功の確率が治療方針決定のバイアスにならないのです。多くの場合、それは良い結果をもたらします。

なお、歯根破折を避けるために、根管拡大は最小限にとどめています。根尖に透過像(病変)は全くありません。ルーチンとしてマイクロスコープを使用して治療していますが、結果論ですがこのような症例では使用しなくてもおそらく治療結果に影響はありません。湾曲しているし拡大も最小限なので、根管の中は入り口から半分程度までしか見えません。