最近こんなデンタルミラーがあることを知りました。

VIDEO

ここからは自慢話です。

公開します。

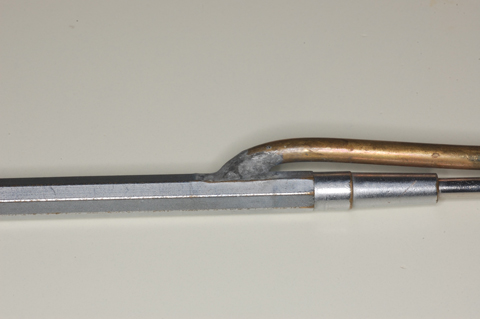

ミラーホルダーに穴を開けて、真鍮のパイプをロウ着します。ハンダ付けでも大丈夫です。写真を見れば一目瞭然でしょうが、ここからエアーを吹き出してミラー表面の水滴を吹き飛ばすのです。出口は少し潰して平らになるようにします。上手くエアーがミラー表面に当たるように後から角度を調整します。

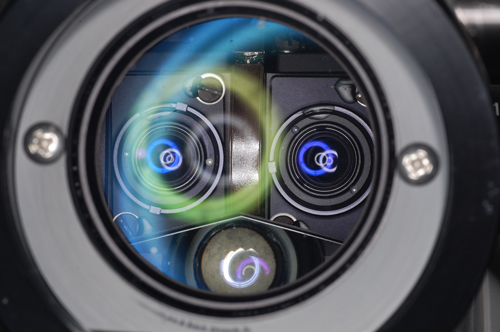

こんな感じにハンダ付けします。

ハンドルの後端にも穴を開けます。ここにシリコンチューブを繋ぎます。ユニットにきているエアーを取り出して、ここに繋ぐわけです。

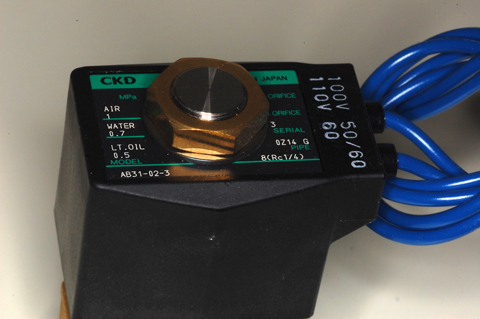

モリタのユニットだとこんなのが使えました。ここはなんでも良いのです。要するにコンプレッサーのエアーを取り出せれば良いのです。

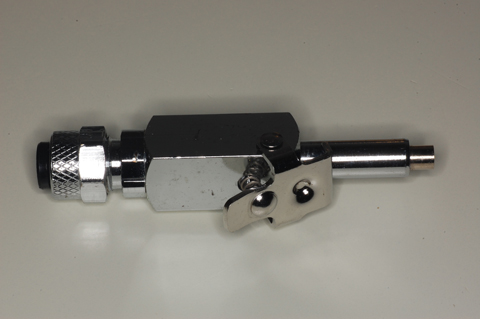

エアーは出しっぱなしだとシューシュー煩いですし、エアーを止めてミラー像を見る場合も当然ありますから、簡単にオンオフができないと困ります。電磁弁というものを使います。

電磁弁は通電の有無で弁を開け閉めする機器です。通電のオンオフはこれもなんでも良いのですが、私はフットスイッチを使いました。顕微鏡治療はなるべく両手と頭を動かしたくないので、足で操作できるのは便利です。音声認識ができたらなお便利だと思います。

これの右に写っているのがフットスイッチです。これはオルタネイトのタイプですが、必要な時だけシューっとやるならモメンタリーのスイッチも良いかも知れません。因みにこの写真の左のペダルは超音波器具のスイッチです。エンドでの使用には注水のオンオフが頻繁に必要ですので、やはり電磁弁で制御しています。

さて、電磁弁はオンオフはできますがボリュームの調整はできません。エアーが強すぎるので減弱しておく必要があります。調整幅も必要です。

これはアクアリウムに使用するエアーバルブです。このネジで流量を調整することができます。一度調整してしまえば殆ど触ることはありません。ですからユニットの下に隠れていても問題ありません。

青いチューブがコンプレッサー側で、この下の出口にチューブを繋いでミラーに繋ぎます。青いチューブは耐圧チューブです。このバルブは繋げることができるチューブの規格が決まっています。シリコンチューブを繋ぐことができたかは忘れました。たぶん規格が合えば大丈夫なはずです。バルブの下流は圧は強くないので、耐圧チューブである必要はありませんから。耐圧チューブは硬いので、ミラーに直接繋ぐとミラーが動かしづらくなるので使い物になりません。

電磁弁は3000円程度。エアーバルブは500円位かな? 安価に自作可能です。でも現在は全く使用していません。優秀なアシスタントワークと的確なミラーポジションで殆ど不自由を感じることは無いからです。

使ってないから良いのですが、薬事法の問題はあるかもしれません。

で、特許申請しておいたら今頃左団扇だったんでしょうか?