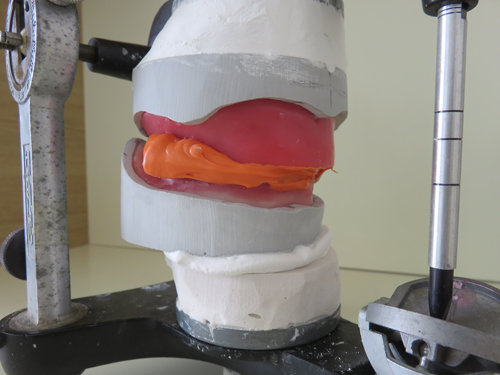

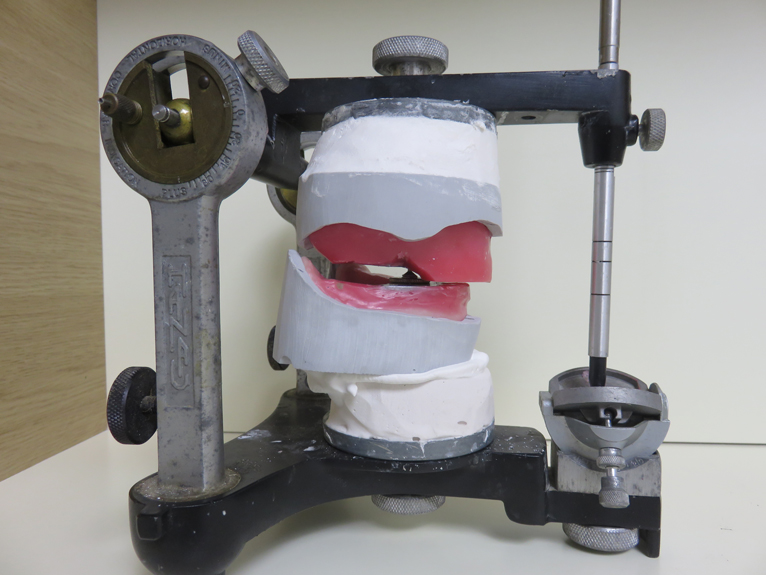

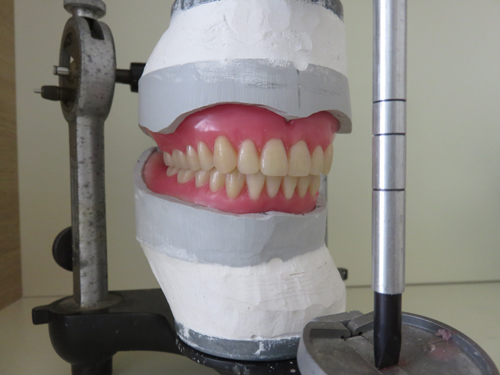

配列後。この状態で見た目のチェックを患者さんのご希望を訊きながら行います。仮縫いのようなものです。ピンクの部分はワックス(ロウ、ロウソクのロウです)でできています。溶かして歯を動かすことができます。

口の中に入れてみます。試適(してき)といいます。噛み合わせはどうか? 舌が窮屈では無いか? 前歯の歯並びはどうか? などを患者さんと確認します。特に見た目は個人的な好みなのでご希望をじっくり確認します。唇の動きの中で見ていく必要がありますから世間話なんかしますね。ジャガイモ植えたので腰が痛いそうです(笑)。写真も一応は撮りますがあまり参考にはなりません。かっこよく言えば「動的平衡」を探します。単語の使い方が間違っていますがここでは「動きの中でバランスをとる」というようなニュアンスです。患者さんの希望に沿ってその場で歯を並べ替えます。

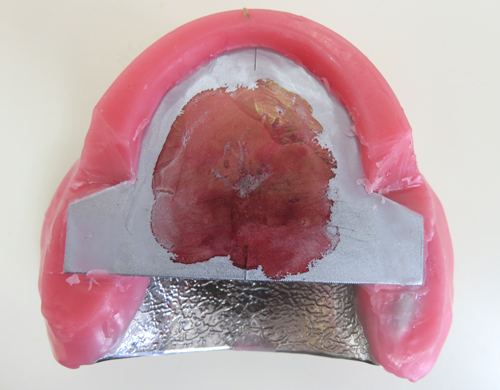

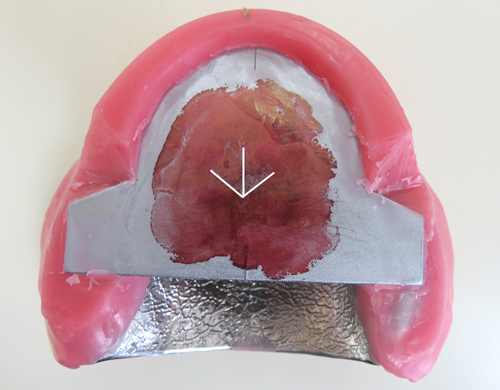

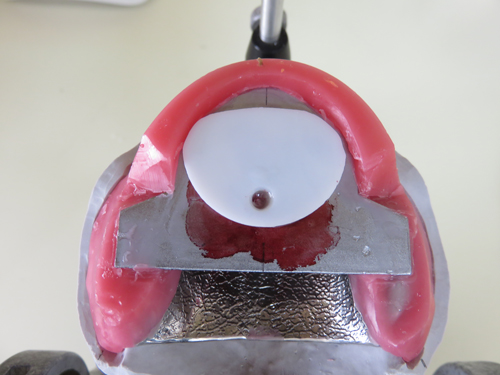

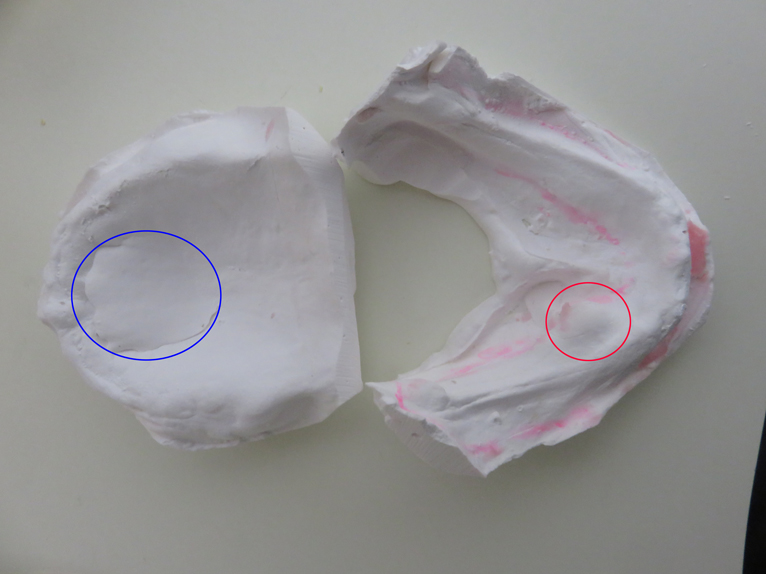

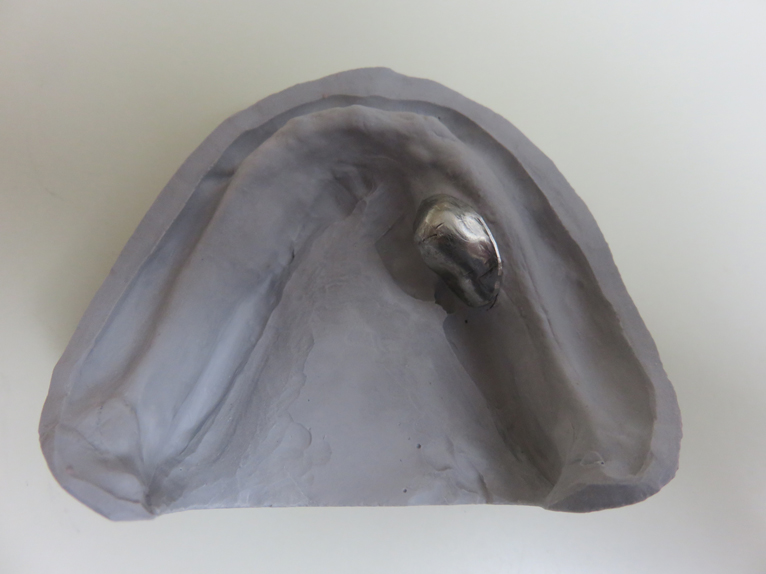

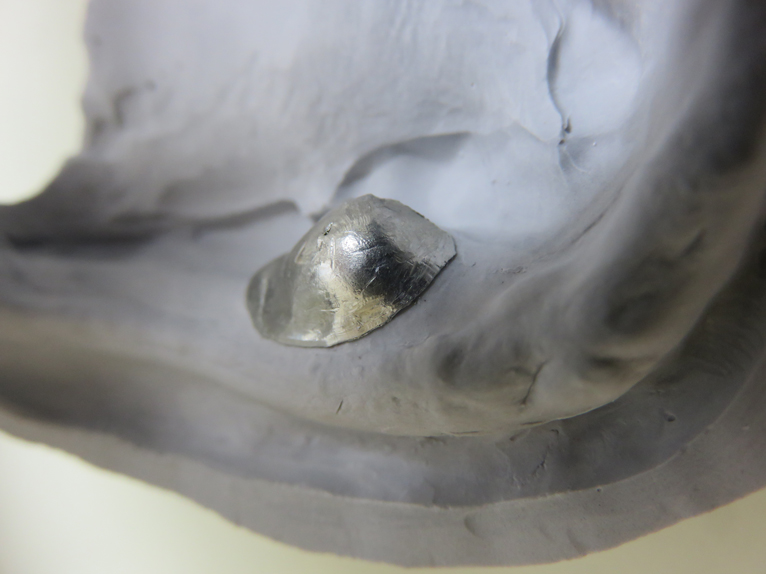

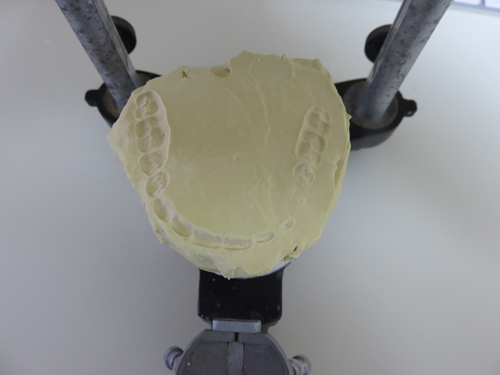

さてここまでくれば次はいよいよ完成です。ワックスをレジン(プラスティック)に置き換えます。レジンは固める際に変形する材料ですので慎重な技工操作が求められますが、それでも変形は避けられません。その為、完成後にもう一度咬合器につけなおして咬み合わせを調整する必要があります。技工所に外注で義歯を作ってもらう場合には模型は残らないので、完成義歯が届いた後に咬合器につけなおすための記録を取っておきます。テンチのコアといいます。

義歯、特に総義歯は、口の中で咬んでもらって咬みあわせを調整するというのは殆ど不可能です。軟らかい粘膜の上に乗っているわけですからちょっとしたズレは吸収してしまうのです。それで問題が出なければここまで神経質にやる必要は無いのかも知れませんが、入れた後に調整が必要になる可能性はなるべく排除しておきたいのです。

院内技工(私が作る)場合はもっと正確に咬合器に戻す方法があるのですが、さすがに義歯を自分で作るのは大変なので今はやっていません。