ヘッケルの反復説というのをご存じでしょうか? 「個体発生は系統発生を繰り返す」という文系の人間を魅了してやまない進化論の学説です。正しいかどうかは別として単純にシビれます。

「歯肉の形態はDNAによって決まるのではなく、歯牙の形態によって決まる」

どうですか? 文系の私はこういったシンプルで広がった表現にとても弱いのです。というわけで言葉の美しさがきっかけでこの勉強を始めました。まんざら嘘でもありません。

被せた当初は良かったのに徐々に歯肉が下がって境目が露出してしまう、ということを無くすことができます。また不揃いの歯肉の位置を手術無しに揃えることが可能になります。要するに綺麗で長持ちとするいうことです。

日本ではまだあまり知られているテクニックではありませんが、特にヨーロッパではこの方法がごく普通に大学教育で行われるようになっているそうです。つまり巷間に見かけるエセ民間療法のようなものではないということで、これは医療にとっては非常に重要なことです。

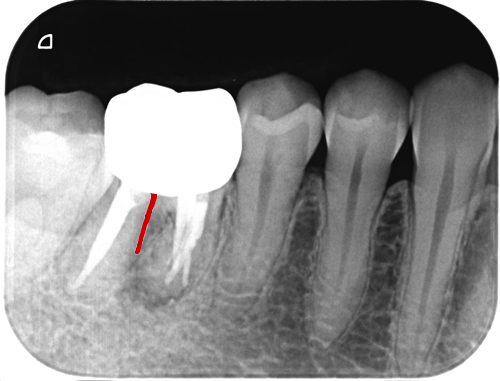

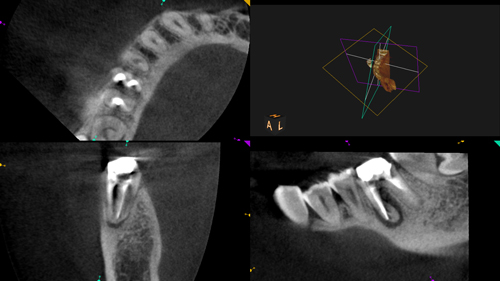

セミナーはごくごく少人数の受講者で開催され、疑問点をその場でリアルタイムで質問できるというまるでプライベートレッスンのような非常に贅沢な時間を過ごすことができました。理論を学ぶ座学が昨日で終わり少し期間をおいて次回からは実習が始まります。全く新しい概念なのでトレーニングを今からしておきます。この人の出番です(笑)。